静岡新聞社は約55万部を誇る『静岡新聞』を発行し、関連企業の静岡放送がテレビ、ラジオなどのメディア事業を手がけるなど、グループ全体でマスメディアという強固な既存事業を持つ。一方で、長く企業変革に対する課題を抱えていた同社は、2018年からシリコンバレーに駐在員を派遣。以降、社内にイノベーターのマインドを注入するべく、同地での社員研修を重ねてきた。

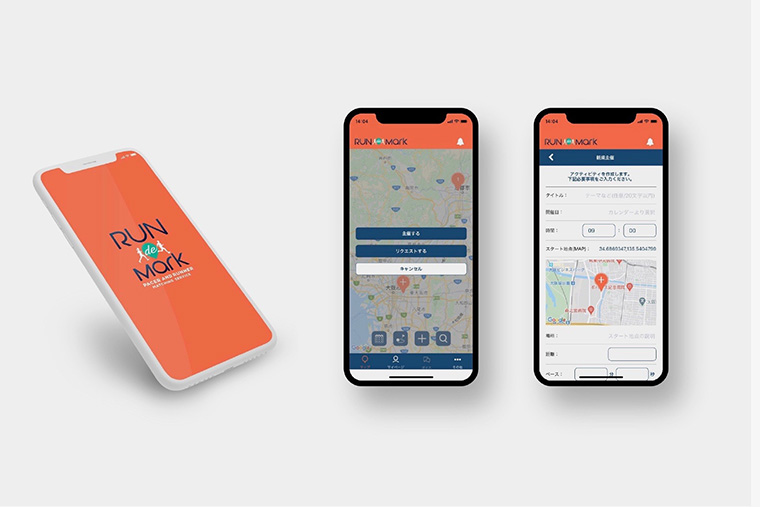

そしていま、シリコンバレーを経験した卒業生たちにより、着実に変革が進められている。まずは、既存事業の変革を含む会社のあるべき姿を示した「静岡新聞社イノベーションリポート」を2020年8月に発表。さらに、新規事業として、メディア事業とは異質のランナー向けアプリ「RUN de Mark(ランドマーク)」を2020年10月にローンチした。

今回は、こうした新たな試みに至るまでの背景や、同社が抱える経営課題、旧態依然としたオールドメディアにおいて改革を進める困難について、変革のキーマンである3名、シリコンバレー駐在員の奈良岡将英氏、社長室経営戦略推進部の萩原諒氏、RUN de Mark事業を立ち上げた同プロダクトマネージャーの杉山都彦氏に伺った。

取材・文:榎並紀行 (やじろべえ)

(※本取材はオンラインで行い、写真は提供画像を使用しています)

新聞社の枠にとらわれない発想から生まれた、市民ランナー向けアプリ

HIP編集部(以下、HIP):静岡新聞社の新規事業第一弾として、2020年10月にローンチされたのが「RUN de Mark」というスマートフォン向けアプリ。これは、どういったサービスなのでしょうか?

杉山都彦氏(以下、杉山):簡単に言うと、市民ランナー同士をつなぐサービスです。ランナーがアプリで時間や場所、距離、ペースなどを設定してリクエストすると、一緒に走ってくれる「ペーサー」を見つけることができます。

ペーサーはプロランニングコーチの金哲彦さん監修のランニング・ペーサー検定に合格した「RUN de Markペーサー」が務め、フォームや走り方についてのアドバイスなども受けることが可能です。

HIP:何がきっかけでRUN de Markというサービスをつくろうと思い立ったのでしょうか?

杉山:じつは私自身もフルマラソンで3時間を切るランナーなのですが、ランナー仲間から「一緒に走ってください」と頼まれることが多いんです。

というのも3時間を切る、いわゆる「サブスリー」を目指す場合、目安として1kmを4分15秒のペースで走る必要があるのですが、一人ではそこまでハードな練習はなかなか難しい。そこで、市民ランナーは目の前を走る速い人を仮想のペーサーに見立てて走ることもあるんです。

ただ、それだと見知らぬ人について走るだけで、言葉を交わすこともないので、少しもったいない気がしていました。せっかく同じところを走っているランナー同士なのだから、そこをつなげられたらいいなと考えたのが、このサービスの始まりですね。

また、そうした「ガチランナー」の方だけでなく、初心者の方にもこのアプリを活用していただきたいと考えています。ランニングを始めたくても、1人だと妥協してしまってなかなか行動に移せない。そんなときに寄り添ってくれるペーサーがいるとやる気も出て、無理なく習慣化することができます。このアプリによって、ランニング自体の裾野を広げられたらと思っています。

HIP:しかし、新聞社がランニングアプリとは意外な組み合わせです。この事業が立ち上がった経緯を教えていただけますか?

杉山:社内の新規事業創出チーム20人ほどで、300個ほどのアイデアを出し合い、そのなかから採択されました。最初から会社の新しい事業の柱をつくろうというよりも、まずはこれまでにないまったく新しいものにトライしようということで始まりました。

たとえば、「公園のパパ友同士をマッチングさせるサービス」や「旅先でボランティアガイドを見つける仕組み」など、どれも新聞社の枠にとらわれない自由な案ばかりでしたね。そこから生まれた新規事業の第一弾がRUN de Markという位置づけです。

長年、見て見ぬ振りをしてきた経営課題。シリコンバレーで見つけた光明とは?

HIP:「新規事業創出チーム」でアイデアを出し合ったということですが、正式な部署ではなく、現業のさまざまな部署から集まったメンバーで構成されているそうですね。こうした動きは、どのようにして生まれたのでしょうか?

奈良岡将英氏(以下、奈良岡):もともと社長の大石(剛)には現業に対する危機感があり、2000年頃からデジタルメディアへの移行などさまざまなトライをしてきました。

私自身も入社以来、大石に近いところでさまざまな提案を行ってきたんです。しかし、20年前はまだまだ新聞、テレビ、ラジオのマスメディアが力を持っていたこともあり、新しいことをやろうとしても社内的にまるで受け入れてもらえない状況がありました。

そんななか、2017年8月に大石がシリコンバレーを回るツアーに参加したとき、現地で大企業のイノベーションを支援するベンチャーキャピタル・WiLの伊佐山元氏の「出島理論」の話を聞いてピンときたようです。

最初から本体で新規事業をつくろうとするのではなく、WiLを通してシリコンバレーのスタートアップに出資し、協業することから始めようと。そうすることで、シリコンバレーを出島として活用できるのではないかと考えました。そこで、大石とともに20年来、社内の変革を模索してきた私が2018年5月からシリコンバレーに駐在することになりました。

HIP:奈良岡さんは単身でシリコンバレーに駐在されたそうですね。いろいろな苦労をされたと思いますが、現地ではまず何から始めましたか?

奈良岡:最初は、いわゆるスタートアップ探索ですね。シリコンバレーで日々開催されているいろいろなイベントに参加してみたんです。確かに面白そうなものはいろいろありましたが、どれが当社のサービスにフィットするのか、まったくピンとこない自分に気づきました。それは、「ユーザーが求めるものが見えていなかったから」に他なりません。

一方、先んじてシリコンバレーに拠点を構えていた自動車メーカーのスズキ株式会社さんは、スタートアップを見つけてひたすら本社にリポートを送るということをやっていらっしゃいました。しかし、最初こそ面白がってもらえたものの、だんだんと反応が鈍くなってくるという悩みを抱えておられたようです。結局のところ、本社側も日々既存事業の業務に忙殺されていることもあり、送られてくる情報を咀嚼して「自分ごと」として受け止める余裕がなかったんですね。

HIP:スズキのシリコンバレーでの取り組みについては、以前にHIPでも取材しています。スズキはその状況を打破するために、まず社内の意識を変革しようと考え、部長や役員などをシリコンバレーに呼んで研修をする「イノベーション創出ブートキャンプ」を始めたそうです。

奈良岡:はい。それを社長の大石に話したところ、ぜひうちでもやろうということになり、2018年8月から静岡新聞社版の「シリコンバレー・イノベーション・ブートキャンプ」(以下、ブートキャンプ)をスタートすることになったんです。

ブートキャンプは、参加者が1週間シリコンバレーに滞在し、新しいサービスに触れたりスタートアップ企業を訪れたり、「デザイン思考」を学ぶワークショップに参加するプログラムです。

HIP:いきなり新規事業を始めるのではなく、スズキ同様、まずは社内の意識改革から手をつけたと。遠回りのようですが、やはり既存事業が盤石だと、なかなか新しいことには目が向かないものなのでしょうか?

奈良岡:そうですね。本社側はやはり既存事業に必死なわけですから、まずは上層部を含め社員のマインドセットを変えないと、変革など望むべくもない。

しかも、当社には新規事業の部門すらありませんでした。つまり、決まった既存事業を回していくのに最適化された組織になっていたんです。そのことに対し、なんとなく「このままじゃまずいよね」と感じながらも、長く見て見ぬ振りをしてきたところがありました。