「これは現実じゃない」。頭ではそうわかっていても、頬を撫でる風や水しぶきに思わず声が出て体がこわばる。それが、ブランコに乗って空中を疾走するVR(Virtual Reality / 仮想現実)アトラクション「アーバンコースター」を体験した感想だ。このアトラクションのアレンジバージョンは現在、池袋の高層ビル「サンシャイン60」の展望台にも設置されている。

このVRアトラクションを制作するのが、株式会社ハシラスの代表であり、プロデューサーを兼ねる安藤晃弘氏だ。もともとは、江戸伝統の奇術である手妻を披露する「手妻師」だったという異色の経歴を持つ彼。「人を楽しませることが好き」という安藤氏が手掛けるVRアトラクションとは、どのような世界なのか。VRのいまと可能性について話を伺った。

取材・文:HIP編集部 写真:大畑陽子

すべてのクリエーターが安価で新しい表現方法を手に入れることができる。「これはすごい時代が来た」と興奮しました。

HIP編集部(以下、HIP):安藤さんは、もともと手妻師だったとお聞きしました。手妻とは江戸伝統の奇術。今風に言えば、マジシャンですよね。

安藤晃弘(以下、安藤):子どもの頃からマジックが好きで、大学のサークルで本格的にステージマジックを始めたんです。一度は就職しましたが、江戸伝統の奇術「手妻」の魅力に取り憑かれてしまって。それから会社を退職して師匠に弟子入りし、専業の手妻師になりました。

HIP:江戸の伝統文化である手妻の世界から、現代の最先端技術であるVR業界への転身。正直、まったく接点がないように感じます。

安藤:芸人は、舞台の上で芸をするだけではなく、多くの人たちに芸の魅力を伝えていく必要がある。そのアプローチは「現代のもの」であろうが「昔のもの」であろうが関係ないと考えています。当時から最先端の技術やサービスを使って、手妻の素晴らしさを伝えていました。実は、私はニコニコ動画の人気「うp主(動画投稿者)」の一人だったんですよ(笑)。当時まだメジャーではなかったSNSでの情報発信もしていましたね。新しいもの好きな性格なんです。

HIP:そういった意味では、VRに興味を抱いたのも必然だったのですね。初めてVRと出会ったのはいつのことでしょうか?

安藤:2013年の『オキュフェス(Oculus Festival in Japan)』ですね。Oculus VR社が開発したヘッドマウントディスプレイ「Oculus Rift」を使ったVRコンテンツを体験して、「これはすごい時代が来た」と興奮したのを覚えています。

HIP:「Oculus Rift」の開発者向けキットの出荷開始は2013年ですから、国内で最も早く体験した一人になりますね。しかし、VRはこれまで何度かブームが来ており、その都度同じような感想が語られてきたのでは?

安藤:ご存じの通り、VRの歴史は結構古くて、コンピュータ研究者アイバン・サザーランドがヘッドマウントディスプレイ「The Sword of Damocles」を開発した1968年に遡ると言われています。その後、1980年代、90年代にもブームがあって、「そろそろ来る? 来ない?」といった時期が長らく続いていました。そのなかで、「今回こそVRで世界が変わる」と確信したのは、ハードの価格の変化です。「Oculus Rift」は約3万円で、芸人の僕でも手が届く価格だった。アニメや映画の制作者やアーティストなど、すべてのクリエーターが安価で新しい表現方法を手に入れることができる時代が来たと感じたんです。

これからすごくおもしろい時代になる。そんなVRの未来が光輝いて見えて、「手妻師」を引退しました。

HIP:まずは、手妻にVRを取り入れようと試みたのでしょうか?

安藤:伝統を踏まえて手順を作っていく必要があるため、そう簡単にはいかなかったですね。最初は完全に趣味だったんです。僕はアイデアを出すことはできるけど、コンテンツを開発する能力はない。だから、アイデアを実現するためにプログラミングができる仲間を集めて、VRに使えそうなデバイスを購入して、広い場所を押さえて、といったことを進めていきました。

HIP:まさにVRプロデューサーですね。

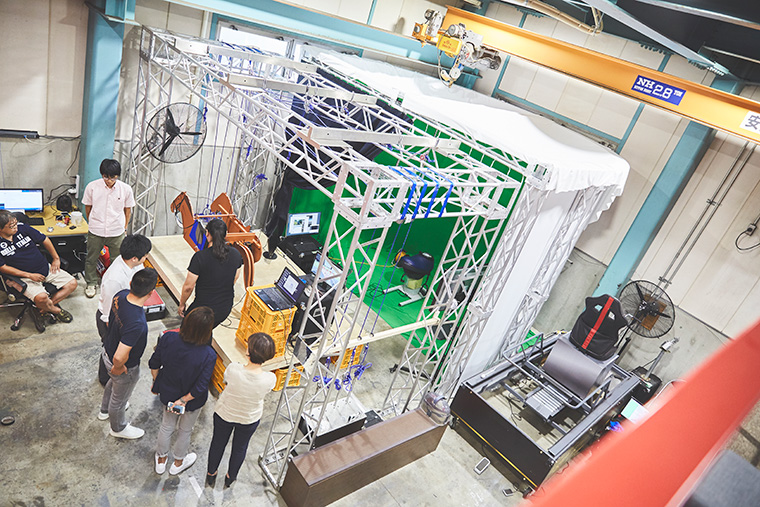

安藤:そうですね、たとえば、乗馬に関するVRコンテンツを体験してもらう場合、ヘッドマウントディスプレイを装着して乗馬フィットネス機器に乗り、映像に合わせて機器を動かす。そうすれば、VRコンテンツのなかに映る馬の動きに合わせて体が揺れるわけですから、より高い没入感が得られるんです。そこに、体全体に風があたる大型扇風機で風を送ります。体全体を風が包むことで、さらに没入感が高まる。こうしたことを実現するために、ソフトウェアだけでなくハードの制御ができる方にも初期から参画していただいています。

HIP:趣味の範囲を超えているような気がしますが(笑)。

安藤:そのうち、「うちの施設やイベントで使うVRアトラクション機器を作って欲しい」という依頼が増えて、規模も大きくなってきたので、会社化して仕事になってしまいました。

HIP:安藤さんは、5年連続で日本奇術協会のベストマジシャンを受賞していらっしゃいます。テレビ番組への出演や省庁関連のお仕事も順調だったなか、手妻師を引退してVRプロデューサーになることには、かなりの決意が必要だったのではないですか。

安藤:おそらく、手妻を続けていれば一定の成功は得られていたと思います。一方で、芸能の実演のみを頼りに生きるのは危ないと思っていたのも事実。そんな葛藤のなかでVRの仕事を続けるうちに、VRの未来が光輝いて見えたんです。これからすごくおもしろい時代になるし、その波に乗れば、自分も先頭集団としてやれるはずだと感じて決断しました。それに、手妻師を引退したとはいえ、VRの世界でもその経験を活かすことはできますから。