ビニールハウスなどを使った「施設園芸農業」が盛んな高知県。農地面積の少なさを技術力で補い、野菜の売上高では全国トップ10に入る。面積当たりの生産性は全国トップだ。そんな県を代表する産業をさらに飛躍・発展させるため、近年はデータ農業にも力を入れている。

2021年1月には、施設園芸農業やデータ農業の下地を活かした産学官連携プロジェクト「IoP(Internet of Plants)」を始動。それを核として新しい農業を確立、発信していくことを発表した。高知県庁をはじめ、JA高知県、県内外の大学や企業とのコラボレーションで、デジタル技術を駆使して農業を変革する、新たなプラットフォームの構築に取り組んでいる。

地方から農業をDXすることにより、どんな未来を描いているのか? また、多くのステークホルダーを抱える産学官連携プロジェクトを、いかにして軌道に乗せていったのか? 産学官それぞれのキーマンである高知県農業振興部 農業イノベーション推進課の岡林俊宏氏、高知大学副学長の石塚悟史氏、IoP推進機構理事長の武市智行氏に話を聞いた。

取材・文:榎並紀行(やじろべえ)

テクノロジーの力で、「楽しく、楽に、儲かる農業」を実現する

HIP編集部(以下、HIP):「IoP」プロジェクトについて、概要を教えていただけますか。

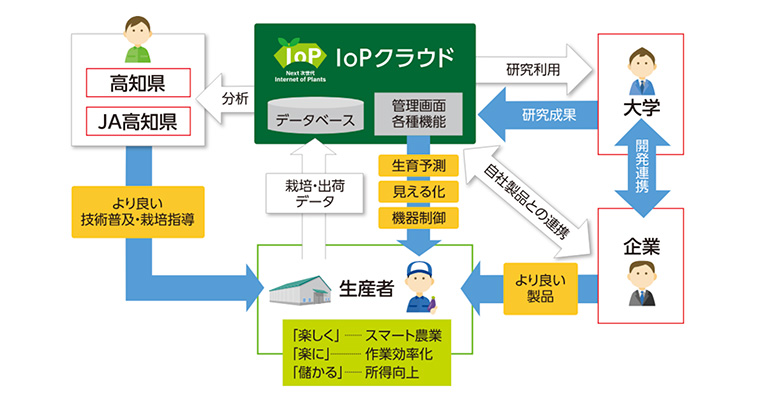

岡林俊宏氏(以下、岡林):テクノロジーの力で、「もっと楽しく、もっと楽に、もっと儲かる農業」の実現を目指すプロジェクトです。そのために、農業の効率化につながるデータや研究、技術の発信をはじめ、さまざまな情報を「IoPクラウド」で管理、共有し、農業のためのプラットフォームを構築していきます。

HIP:具体的に、誰がどんなデータをやりとりするのでしょうか?

岡林:クラウド内のデータは、施設園芸農業に取り組む農家さん、JAグループ高知、高知県庁、大学等研究機関、民間企業など、すべてのステークホルダーで共有します。

具体的には、IoTで接続したビニールハウスの温度や湿度、CO2濃度、カメラ映像、機器の稼働状況などのデータのほか、JAグループ高知が持つ農産物出荷量のデータなどもリアルタイムで更新されます。あと、高知大学が中心となって世界に誇れる研究として取り組んできた、光合成の状態計測や作物の成長にまつわる情報も取得できます。これらが互いに関連づけられてデータベースに集約されていく仕組みですね。

HIP:これらのシステムを活用し、データを共有することで、県内の農業はどのようにアップデートされるのでしょうか。

岡林:まず、ハウス内の環境を、いつでもどこからでもモニタリングできます。さらに異常があれば警報連絡もできますので、農家さんは安心して営農できます。ネットにつながることで自動管理や遠隔管理も可能になるため、農家さんの負担が減ります。また、参画してくれた農家さん同士が情報を共有し合うことで、個々の農家の技術やノウハウも向上していきますし、それによって戦略的に、効率良く収穫高を上げることにもつながるはずです。

ほかにも、集積したデータは今後さまざまなかたちで活かされます。高知県やJAグループ高知ではデータを分析することで、より適切な栽培指導に役立てようとしています。大学などの研究機関がハウス内で生育予測の研究を行うことも可能です。

さらには、農業用の機器メーカーだけでなく、これまで農業分野とは関係のなかったIT企業やベンチャー企業の皆さまにも参画いただき、各農家の環境から生産物の販売促進に至るまで集まったさまざまなデータを活かすことができます。たとえば、データ駆動型の新たな制御機器やシステム、あるいはサービスやアプリケーションの開発にも役立つはず。それぞれがこのプラットフォームを最大限に活用することで、農業のDXが加速していくのではないでしょうか。

「経験と勘」による農業から、持続性のあるデータ農業へ

HIP:高知県がこうした農業DXに着手する背景には、どんな課題があったのでしょうか?

岡林:高知県はもともと施設園芸農業が盛んで、その生産効率は全国1位です。農耕地の面積自体は国内のわずか0.6%に過ぎないのですが、野菜の販売額は全国10位。ナス、生姜、ニラ、など全国トップの野菜や、ミョウガやシシトウなど、高知が圧倒的なシェアを持っている品目もあります。

高知の農家さんは古くから土地の狭さを補うために、集約的な農業を追求してきました。ただ、そんな素晴らしい技術も、後継者がいなければ失われてしまう。今後も持続・発展させるためにはなにが必要なのか。県としても最優先で取り組むべき課題でした。

HIP:そのための施策が「データ農業」だったと。

岡林:そのとおりです。農業というのは、それぞれの農家さんが培ってきた経験と勘に頼っている部分があります。そのため、せっかくの優れた技術が継承されにくいという課題がありました。

そこで着目したのがデータ農業です。もともと高知県はハイテク農業の先進国であるオランダと交流があり、農業分野でもさまざまな技術を学んできました。そのオランダが古くから取り組んできたデータ農業を、10年ほど前から県内でも仕掛けていくことにしたんです。

HIP:データ農業に対する農家さんの反応や結果はいかがでしたか?

岡林:明確に結果が出ています。高知県では、新規就農を希望する若者の育成をしているのですが、そこでデータ農業を学んだ方々が、目覚ましい成果を上げているんです。その証拠に、日本有数のキュウリの産地である高知県春野地区の収穫量上位農家10名のうち、4名が就農5年目以内の若者たちで占められています。

データ農業では成功例だけでなく、失敗例も共有されますので、経験の少ない農家さんにとってはそれが大きいようです。たとえば、天気予報で最低気温が比較的高いという夜に、ハウスを締め切ったままの状態にしてしまうと、ハウス内の湿度が100%になり、多湿の状況が続く。すると、作物はすぐ病気になってしまいます。そういう予報の夜には、ハウスを少し開放しておく、あるいはボイラーの設定温度を少し上げて、夜間に空気が動くようにする。そういった失敗を未然に防ぐ環境づくりが可能です。

天候に合わせて、どういった管理をすれば良いのか、データを見ながら工夫することができる。毎日ちょっとづつ改善していくことで、間違いを繰り返さずにすみますし、そこに自分なりのやり方を加えて検証しながらブラッシュアップしていく面白さもあるのではないでしょうか。

HIP:それはすごい。既存の農家さんにとっても、相当なインパクトになりますね。

岡林:高知県では現在までに県内6,000名の農家のうち1,500名にデータ農業が普及していて、農耕地の面積ベースでいうと約55%に導入されているんです。ちなみに、われわれ県の普及員やJAの営農指導員さんらが一件ずつ訪問して口説いていきました。

HIP:8年間かけて半分というところまできたわけですね。これを100%にしていくためには、どんな働きかけが必要でしょうか?

岡林:もう一つ大きな変革が必要だと感じています。たとえば、流通販売面では現在、生産者がつくった野菜を農協の集出荷場に持ってきてもらい、全国の卸売市場を経由して売れ残りゼロで販売する仕組みを持っています。しかしながら、このプロダクトアウトのやり方は、量販店などの大量流通による安定販売には適しているものの、顧客の細かなニーズに対応したり、より付加価値をつけて販売したりすることには適していません。

そこで、これまでの流通に加えて、マーケットインでクラウドを通じた新しい販売チャネルをつくれないか検討しています。具体的には、農家さんから「どんな規格の商品をどれだけ、いつ出荷できるのか」という情報を発信していただき、クラウド上で集約します。その情報をもとに、プライベートブランドの商品をつくりたい量販店のバイヤーさんや、素材にこだわる外食店や中食業界の皆さまにこのプラットフォームを使っていただき、注文から配送、代金決済までワンストップで完結できないかと。

特徴のある農家さんにご指名で注文が入るようなことになればブランド力も高まりますし、キログラムあたりの単価も上がる。なにより、消費者の顔が見える取引ができるのは、農家さんにとっても魅力的だと思います。

このように、これまで労働集約型だった農業から、知識集約型に変えていく必要があると考えています。生産者側の知恵や技術の共有による高度化に加えて、消費者も巻き込んだDX農業のカルチャーをつくって普及していくことで、「楽しく、ラクに、儲かる」農業の実現に近づくはずです。

地域に魅力ある産業を育て、若者を定着させる

HIP:IoPは、高知県と農家だけでなく、大学や民間企業も参加する産官学連携プロジェクトです。石塚先生にお聞きしますが、高知大学がこの取り組みに参画する意図は何でしょうか?

石塚悟史氏(以下、石塚):大学は教育研究機関として、その成果を社会に還元する責務があるので、社会に大きな変革をもたらすプロジェクトに関わる意義はとても大きいと感じています。

また、このプロジェクトにはさまざまな領域を横断した研究のヒントが詰まっています。地方大学として独自の研究を行なっていくうえでも、トライする価値はあると感じています。

HIP:主に、どんな学部や研究者が参加されているのですか?

石塚:中心的に関わるのは農林海洋科学部ですが、データサイエンス領域には情報工学系の学部が関わっていたり、ほかにも医学部や教育学部など、さまざまな研究者が参加しています。高知大学以外にも、高知工科大学、高知県立大学、さらには企業まで含めると、参加している研究者の数は100名を超えますね。

HIP:まさに大学を挙げた大規模プロジェクトであると。

石塚:そうですね。学長も名言していますが、大学の今後を占うプロジェクトですし、「これが失敗すれば未来はない」くらいの覚悟を持って取り組んでいます。

というのも、少子高齢化が進むなかで地方大学が生き残るには、若者の地元定着がひとつの鍵になります。現在、高知大学卒業生の地元就職率は約25%ですが、これを高めていきたい。

そのためには学生が県内で就職したくなる、魅力的な産業を生み育てていく必要があります。そういう意味でも、今回のIoPプロジェクトにかかる期待は大きいです。

この取り組みは農業だけでなく、その関連産業、さらにはビッグデータを活用した新しいビジネスまで、さまざまな分野に波及していくでしょう。2021年夏には大学内に「IoP研究推進センター(仮称)」を設立し、全学的な研究組織として運営していく予定です。