2017年、年明け第1弾の新年会イベントとして開催された『HIP Fireside Chat 2017』。Fireside Chat(ファイヤーサイド・チャット)とは、日本語で「炉辺談話」と翻訳され、自宅で暖炉を囲むように落ち着いた気分で楽しむ会話のこと。イベントでは、さまざまな分野で活躍する登壇者に、いま注目すべきゲストを1人ずつ招いていただき、暖炉を模したセットを囲んでコーヒーを飲みながら、それぞれの活動、2017年の展望を語ってもらった。

前編に引き続き、今回は津田大介氏(ジャーナリスト・メディアアクティビスト)、南條史生氏(森美術館館長)、若林恵氏(WIRED日本版 編集長)のファイヤーサイド・チャットをお届けする。誰がどんなゲストを招待するのかにも注目いただきたい。

構成:長谷川リョー 撮影:御厨慎一郎

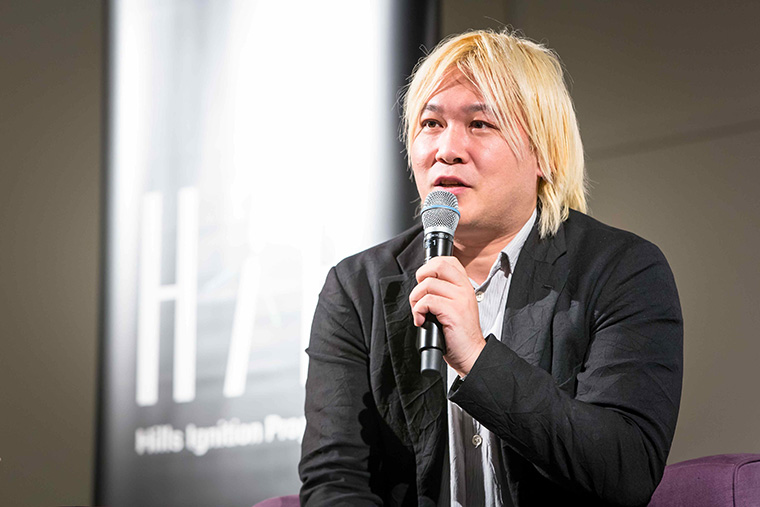

津田大介(ジャーナリスト)×安部敏樹(リディラバ) 分断した社会を接続したい

登壇したのはテレビのニュース番組でも活躍中のジャーナリスト、津田大介氏だ。普段から社会起業家やベンチャー業界の人と会う機会が多いという津田氏が、抜きん出て面白い存在だと語るのが、今回ゲストとして招いた一般社団法人リディラバの代表・安部敏樹氏である。リディラバは社会問題の現場に訪れることができるスタディツアーを提供するほか、社会問題を発信するメディア「TRAPRO」や移住検討者のための口コミプラットフォーム「TRAPRO地域クチコミ」といった事業を展開している。東京大学を卒業後、現在はリディラバの代表を務める安部氏であるが、そこに至るまでの経歴は波乱万丈だ。

安部:10代前半の頃は家庭が複雑な時期だったこともあり、ぼく自身かなり荒れていました。いまでは仲直りしていますが、母親をバットで殴り、家から追い出されて横浜駅周辺でグレていたのが14、15年前の私です。そのときいわゆる「社会課題」という問題に初めて関心を持つことになりました。ホームレスや非行少年のような人は「世の中はなんて冷たいんだ。俺らに興味もないし、救おうともしてくれない」と口を揃えるんです。

津田:安部さん自身が社会課題そのものだったんですね。ちなみに安部さんはその後、学年の最下位だったところから東大に入るわけですよね。実際に入学してみてどうでした?

安部:思ったほど面白くなかったんです。まるで漫画の『ドラゴン桜』のストーリーを真似るように、落ちこぼれの高校生だったぼくは東京大学に合格しました。でも、漫画もそうですが、教えてくれるのは東大に入るまでのことで、その先は教えてくれません。最初は文系で入ったのですが、興味を持てる学問がなかったため、大学3年生のときに理系に転向して、一時期は理化学研究所で猿の脳の研究とかにも関わらせてもらっていました。

津田:リディラバはいわゆるNPO的な社会起業というか、ソーシャルビジネスに近いと思うのですが、どういったきっかけで始めたんでしょうか?

安部:はじめは大学のサークルのような、任意のボランティア団体でした。少し背景を説明すると、ぼくは大学在学中にずっとオーストラリアで漁船に乗ってマグロを獲っていたんです。東大ではマグロを獲っているということで少し有名だったこともあり、それを面白いと思った学生仲間たちが集まってきて、そのなかから近い意識を持つ者同士で社会問題を体験するスタディツアーを企画したのが始まりです。

津田:リディラバがある種、大学のサークル活動の延長だとすれば、それがすぐに事業になるとは思いませんよね。そうしたなかで、将来への不安はなかったんですか?

安部:あまりなかったですね、なんとかなるだろうと思っていたし。私はオタク気質なところがあって、気になるとなんでも調べ始めてしまうんです。「人間とは何か? 社会とは何か?」を考えたときに、人間は問題意識を持つことが特徴だと思ったんですよね。物事を俯瞰して見ることで何かを問題だと思うのは人間独自の能力じゃないかと。

そして、その人間らしさがもっとも表れることの一つが社会問題の現場だと思うんです。その現場をプラットフォームにしていくことで、人間らしさが一番表れるもののデータベースになるじゃないですか。人生の時間を使うならば意義のあることに使いたいし、人間を知るという意味ではそのデータを持たないといけないと思ったので、この事業を始めました。

津田:これまで数多くの社会問題の現場を見てきた安部さんから見て、日本の社会問題を考えたとき、特に大きい問題を挙げるとしたら何になるでしょう。また、それをどうやって解決していけばいいと思いますか?

安部:「高齢化」のようにわかりやすい、個別の問題もあるとは思うのですが、ぼくはそれよりもいろんな社会課題に対する人々の問題意識のギャップのほうが大きな問題だと思っています。個別の問題は、可視化されて誰かの関心さえ集まれば解決の道に進むことができますが、「問題自体が見えてこない」と解決すること自体ができません。人々の間で分断され、見えづらくなっている問題意識をいかに接続させていくかがぼくの今後のテーマです。