若林恵(WIRED)×小原一真(写真家) フォトジャーナリズム」で重層的に社会問題を伝えていく

セッション中盤のトリを務めたのが、『WIRED』日本版編集長・若林恵氏だ。これまでは「新聞には新聞、テレビならばテレビのコンテンツを作るための形式や基準が存在した」と若林氏は述べる。しかし、ウェブにおけるコンテンツの形式や基準はいまだはっきりと定まっていないのが現状。それは昨年末に持ち上がった一連のキュレーションメディア問題によっても浮き彫りになっている。

写真を一つの例にとってみても、これまでは写真さえ撮っていれば、それを流通させるための新聞や写真誌など、明確なプラットフォームが存在したが、いまではウェブやSNSなどの台頭によって多様性を帯びている。コンテンツの形式や基準が解体していくなかで、新しい「フォトジャーナリズム」のあり方に関心を抱いているという若林氏が、日本人では数少ない存在として紹介するのが写真家の小原一真氏だ。

小原:ぼくはいままで、社会的な問題をイメージの力でいかに伝えるかといった「報道写真」に分類される仕事をしてきました。たとえば、イリーガルな方法ですが、報道規制が敷かれていた福島の原発の内部に作業員の格好をして入って写真を撮りました。現実の労働条件を伝えるために、こうした手法で問題提起を試みたんです。先ほど若林さんから「フォトジャーナリズム」というキーワードが出ましたが、特にいま欧米ではビジュアル(写真)を通していかに重層的に問題を伝えていくかというアプローチに関心が寄せられています。

3年前から『Silent Histories』(2014年)という写真集で第二次世界大戦に関するプロジェクトを始めました。戦時中に爆弾によって障害を負った子どもたちが、戦後約70年という長きにわたり日本社会から認知されずに過ごしてきたという事実があります。ぼくが試みたのは、そうした人々の70年間の痛みであったり、なぜ彼らが隠れて過ごさなければならなかったのかをビジュアルを通してしっかりと伝えることです。

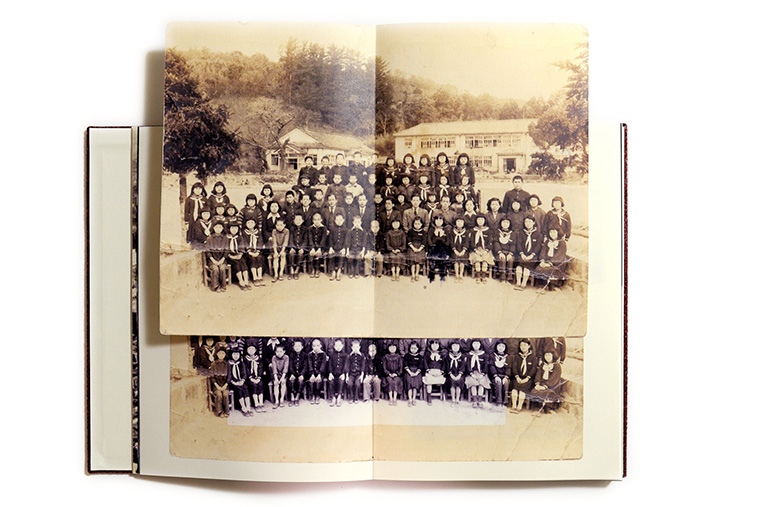

たとえば6歳のときに左足の膝から下を失くしたある女性がいます。彼女は自分が写った集合写真での膝から下を黒ペンで塗りつぶし、写真を折り曲げて膝から下を見えないようにしていたんです。

ぼくはその集合写真のレプリカを作り、『Silent Histories』のなかに収めました。読者が自分で写真を折り曲げることで、彼女のトラウマのような経験を感じてもらうためです。問題を伝えるだけではなく、その背景にあったものを感じ取ってもらうため、写真集というプラットフォームを使いながら、ストーリーテリングを試みました。

若林:その後に、小原さんはチェルノブイリをテーマにした写真集『Exposure』(2015年)を発表しました。このタイトルは「被曝」という意味と同時に、写真の「露光」という意味もあります。本のなかに掲載されている写真には、チェルノブイリの原発事故の周辺の街で入手したフィルムで撮影したものもあるんですよね。『Exposure』は、そのフィルム以外で撮った写真、それからドキュメントも入っている、複雑なレイヤーを持った一冊です。

それを見てぼくは、これまでテレビや新聞という形式のなかでドキュメンタリー作家が行ってきたジャーナリズムの限界を突破する挑戦だと思いました。そして、本というメディアを捉え直すという意味においても、一つのチャレンジでしょう。

小原:福島の原発事故はまだ5年しか経っていませんが、チェルノブイリはすでに30年経過しています。この間にチェルノブイリはエンターテイメント化していきました。2011年には観光地化が始まり、良いか悪いかは別として、観光客がセルフィーを撮って、ゾンビやゴーストといったハッシュタグとともにSNSに投稿する時代になりました。

こうしたなかで、自分はいかにチェルノブイリの問題を提示し、伝えるか、とても悩みました。そして最終的に、一目見ただけではチェルノブイリとは認識できない抽象的なビジュアルで想像力を喚起するような作品を作ることにしたんです。

(若林さんが)おっしゃるように、30年前に被曝した古いフィルムをたまたまチェルノブイリで見つけたのですが、それを使って長時間露光して撮影していたら、偶然にも抽象的な女性の写真を現像することができました。その被写体となった女性は甲状腺の病気を持っていたのですが、技術の進歩もあって、初対面の人には障害者だとまったく分からないんです。

チェルノブイリに限らず、福島や他の場所で原発事故が起こったときに、重要なのは報道を見る側が想像力を身につけていくことだと思っています。その女性による抽象的な写真と、被写体でもある彼女が力を込めて語ったインタビューのテキストを一冊にまとめることによって、より情報やイメージを喚起していくというプロジェクトでした。

若林:世の中の複雑さをどうメディアに記述して発信するのかということが非常に難しい問題になってきています。難しいからといって放棄するのではなく、写真という昔ながらの媒体を用いて、前例のない方法で可能性を探ることにチャレンジしていく小原さんのような人が数多く必要です。とくに、日本においては社会的問題を新たなかたちで発信する人が全然いません。小原さんの存在を心強いと思いつつ、彼がやっている仕事のアプローチがジャーナリズムにインスピレーションを与えてほしいですね。

イベント終盤では、遠山正道氏(株式会社スマイルズ 代表)、林千晶氏(株式会社ロフトワーク 代表取締役 / MITメディアラボ 所長補佐)が登壇。それぞれ建築家、美学研究者といったバラエティーに富んだゲストを紹介した。後編ではその模様にあわせて、イベントの締めくくりに行われたラップアップも併せてレポートする。