「よく生きる」を経営理念に掲げ、幼児からシニアまで幅広い世代に事業を展開するベネッセグループ。同社は2021年春、事業のDXを推進する部署「DIP(Digital Innovation Partners)」を社長直下に設置。同年11月には50億円の投資枠を持つファンド「DIF(Digital Innovation Fund)」を設立した。スタートアップへの出資を行ない、さらなるDXの推進と新規事業の共創に挑戦している。

なぜ自前主義だったベネッセは、オープンイノベーションへの転換を図っているのだろうか。DIF設立の背景にあった課題や、スタートアップと共創する際のポイントとは? DIF設立の中心メンバーである、グループDX戦略本部の水上宙士氏、中村潤平氏、財務部の杉田直樹氏に話をうかがった。

文:サナダユキタカ 写真:玉村敬太

自社だけでイノベーションを起こすのは不可能?

HIP編集部(以下、HIP):今回のテーマである「DIF」の設立には、ベネッセがさまざまな領域で取り組んでいるDXが大きく関わっていると思います。まずは、DXを推進している背景についてお聞かせください。

水上宙士(以下、水上):ベネッセは「よく生きる」を企業理念に掲げていて、それを実現させるために、幼児・生活、校外学習、学校、大学・社会人、介護・保育などの事業領域を展開しています。これらの事業において、期待を超えた商品やサービスを提供していく手段として、デジタルの活用を推進しているのです。

水上:ただ、事業領域が広く、さまざまなサービスを提供しているため、事業ごとのDXの深度に大きな差が生まれるという課題がありました。

たとえば、2014年から「進研ゼミ」ではタブレットを使用した講座を実施しており、教育関連サービスではAIやEdTechも積極的に活用しています。一部の事業では比較的先進的な取り組みを始めていますが、一方、デジタル活用のスピードが遅く、うまく取り入れが進んでいない事業もあります。

DXの進展度やデジタルディスラプションの状況が事業ごとに異なるので、各事業の特徴を捉え、そこに適したDXを推進しなければなりません。市場の変化や技術の進化が加速するなか、自社だけでイノベーションを起こすのは困難です。こうした課題感から設立されたのがDIFです。

HIP:設立に至るまでは、具体的にどのような取り組みを行なってきたのでしょうか?

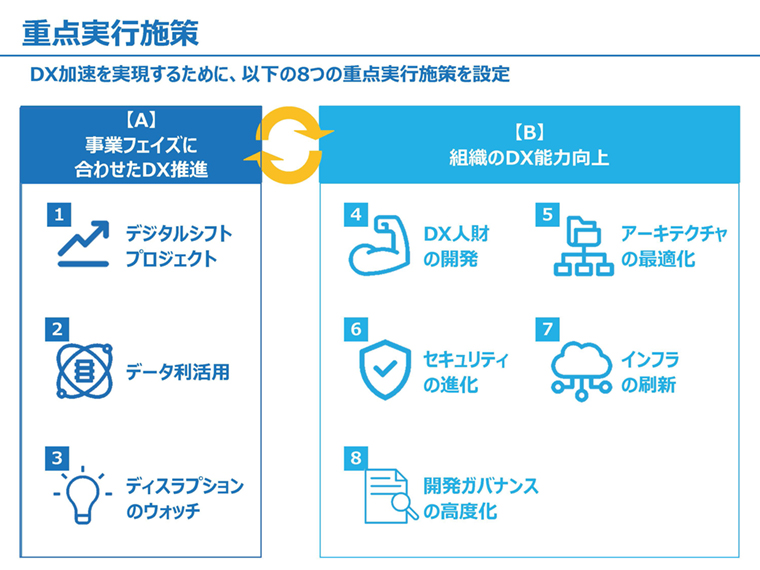

水上:これまでは「事業フェイズに合わせたDX推進」と「組織のDX能力向上」という観点からこれらを相互に取り組み、8つの重点実行施策を遂行することで、DXを加速させてきました。

水上:たとえば、介護事業において、「データは蓄積されているが、そのデータをどのように利活用すればサービスの向上につながるのかわからない」という課題があるとします。

弊社は、経営直轄にグループ横断のDX部門「DIP(Digital Innovation Partners)」を設置しているので、そこに在籍しているデータサイエンティストを介護事業に派遣し、データの利活用に関する課題を事業部門とともに解決するという対処ができるのです。

イノベーションをもたらす企業との共創を視野に入れ、施策を実行

HIP:DXを推進する部門が経営直下にあることも大きく影響してそうですね。

中村潤平(以下、中村):さらにいうと、DIFの設立に深く関わっているのが図の3番目にあたる「ディスラプション(破壊)のウォッチ」という施策です。ビジネスで、デジタルテクノロジーによる破壊的イノベーションを指す「デジタルディスラプション」が注目されていますよね。それをもたらす可能性を秘めたベンチャーやスタートアップを「ディスラプター」と呼んでいて、彼らの動向を注視するのです。

われわれが自前でDXを進めても、スタートアップ企業のほうがスピーディーに事業を成長させるケースは珍しくありません。この施策は、ディスラプターを脅威として捉えるのではなく、むしろ、そういった企業と協力することで、デジタルディスラプションを起こせるのではという可能性を検討しながら始めました。

中村:施策の最初のステップとして、各事業でデジタルディスラプションをもたらす可能性がある企業を世界中から約1,900社選定してリスト化しました。

選定の基準になったのは、企業やサービスのポテンシャルをはじめ、弊社と組むことで新しいサービスの構想や既存サービスの発展に活かせられるか、その企業が持つ技術を応用して付加価値を生めないかなどです。

リストの企業を注視するだけでなく、実際にそのなかから、30、40社ほどの企業と面談を行ない、新しい取り組みを一緒にできないかも検討していきました。

そうするうちに、スタートアップ企業の動向を注視するだけでなく、彼らと共創することで新しい価値を生み出そうという方向に舵を切っていくことになったんです。

他者を巻き込み、プロジェクトに賛同してもらうための工夫とは?

HIP:DIFを設立し、スタートアップに出資して「既存事業・サービスのDX推進」と「新規事業の共創」を目指すという決定をされました。オープンイノベーションの推進には、アクセラレータープログラムの実施やCVCの設立という方法もあるかと思いますが、それらも検討したのでしょうか?

杉田直樹(以下、杉田):もちろん、CVCの活用も含め検討しましたが、全体的に見て、ベネッセホールディングス本体からの直接出資がもっともフィットすると考えました。本体出資を行なうことで、各事業会社との連携を促し、事業連携を速やかにスケールアップしていけるのではと。われわれは過去にマイノリティ投資を行なっており、実際に投資先が上場した実績も複数あります。今回の本体出資でも、そうした自分たち経験を生かすことができると思っております。

当初、投資枠はもう少しこじんまりと提案していたのですが、トップの小林からはむしろ「50億円くらいは必要じゃないか」と言われました。

水上:「50億円くらいかけて、もっと行け」と。DIF設立の提案は私たちからのボトムアップでしたが、経営層もその必要性を考えていて、ファンド設立を強力に後押しをしてくれたんです。

HIP:経営層に対しても現状の課題をしっかり伝えていたのでしょうか?

中村:そうですね。経営直下にDIPがあったことで課題感は共有できていたと思います。「ディスラプションのウォッチ」で作成したリストも、メンバー間だけでの共有でしたら「こんなことができたら面白いよね」と具体的なアクションを起こさずに終わっていたと思います。

そうならないように、月に1回は各事業のカンパニー長に「こんなディスラプションがあるので、注視するのはどうか」と相談、提案をしていましたね。

さらに、各事業でリサーチしてほしい領域などをヒアリングしながら、お互いに情報共有をしていたんです。各事業のカンパニー長や部門長を巻き込んで、意思疎通ができていたのは、DIF設立の追い風になったと思っています。

水上:補足すると、DIFを立ち上げるにあたり、各事業部のリーダー、や部長クラスの人など社内で影響力のある人たちにもプロジェクトに入ってもらいました。

彼らは普段、事業計画を考え、重点的に取り組む課題を検討しています。検討した結果、社内のリソースだけだと難しいと判断する場合もありますよね。「それならば、社外と共創して実行していこう」と事業計画と外部との共創をセットで考えられる環境をあらかじめ用意しておけば、DIFの設立もスムーズに進むと考えていました。

HIP:設立に向けて用意周到な準備をされていたんですね。社内から反対意見は出なかったのでしょうか?

杉田:幸いなことに、社内からの反対意見はまったくありませんでした。ただ、プロジェクトの活動目的や課題認識については設立時にはっきりさせておく必要があると感じていたため、われわれも議論には時間を割きました。そのおかげで、私たちの想いも研ぎ澄まされていったように思います。