アジア最大級の規模を誇るIT技術とエレクトロニクスの国際展示会『CEATEC』が昨年も行われた。特に話題になったのが、航空業界では初となるANAのアバター事業の紹介。実際のアバターロボが日常生活のさまざまなシーンで、移動手段や人間拡張手段として活用される可能性を再現した。

なかでも注目を集めたのが、ウェアラブルアバター「Fusion(フュージョン)」だ。このアバターを使うと、離れた場所での共同作業や技能の共有が可能になるという。

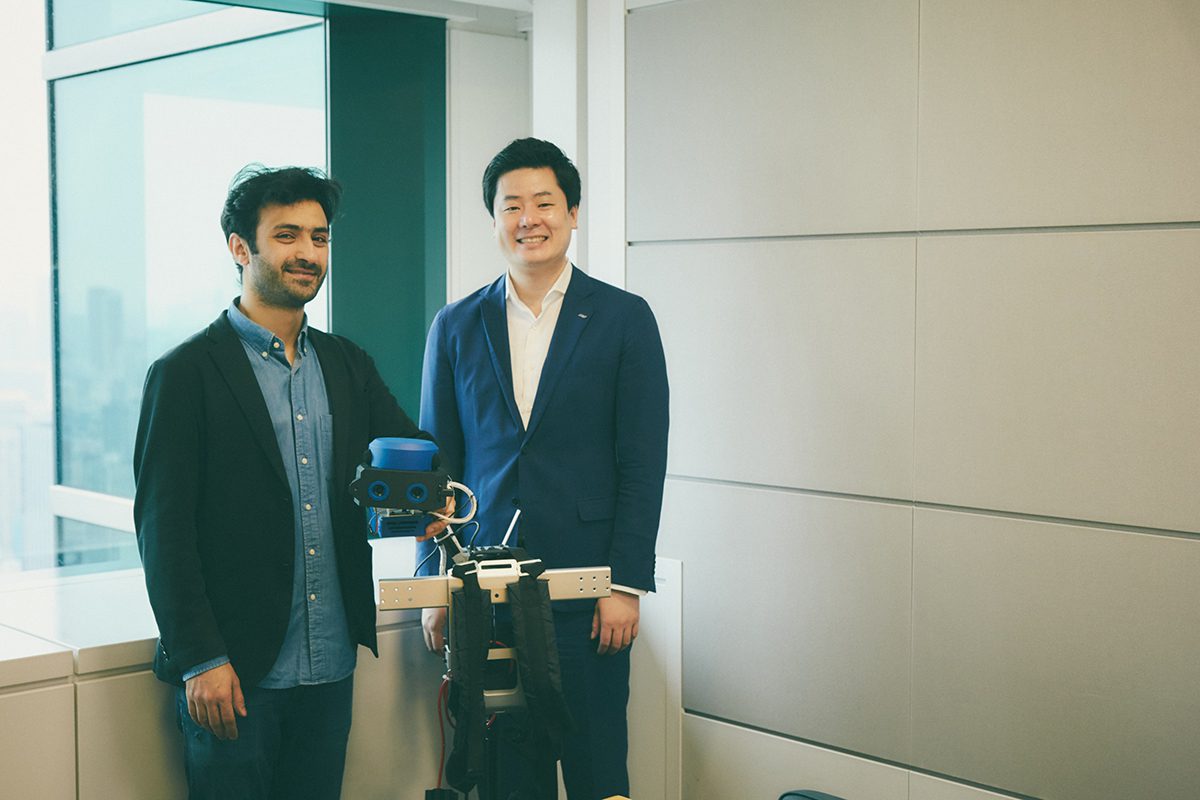

今回お話をうかがうのは、ANAのアバター事業を推進する深堀昂氏と、「Fusion」の開発者であり、早くからANAのアバタープロジェクトに参画している慶応大学大学院のムハマド・ヤメン・サライジ教授。アバターが生み出す未来の可能性をはじめ、イノベーティブな事業を生み出すための秘訣などを訊いた。

取材・文:笹林司 写真:玉村敬太

街中にロボットを設置し、社会課題を解決。ANA発の「アバターイン」とは?

HIP編集部(以下、HIP): 2017年11月に「HIP」で深掘さんにインタビューさせていただいたときは、ANAのアバター事業の経緯などについてうかがいました。あれから2年以上が経ち、ますます事業が本格化していますね。

深掘昂氏(以下、深掘):そうですね。ANAのアバター事業は、有志の集まりから始まり、次にイノベーションを創出する「治外法権的」な部署であるデジタル・デザイン・ラボの管轄になり、前回取材していただいたのはその頃でした。

その後、2018年から2022年のANAホールディングスの中期経営計画で「アバター事業」として正式に明記され、満を持して、2019年4月にアバター準備室として独立した組織になりました。いまは、2019年10月に開催された『CEATEC』で発表したプロジェクト「avatar-in(以下、アバターイン)」に注力しています。

HIP:『CEATEC』での発表は、いろいろなニュースでも取り上げられていましたね。「アバターイン」について、あらためてご説明いただけますか?

深堀:アバターインの目的は、社会のインフラとしてアバターを普及させ、多様な社会課題の解決や生活の豊かさを実現していくこと。あらゆる先端技術が集結したロボットを遠隔地に置き、「移動の限界」「身体的な限界」を超えるプラットフォームをつくりたいと思っています。

具体的には、まず街中のさまざまな場所にアバター用のロボットを設置します。スマホアプリやウェブサイトからアクセスすることで、自らの意識をそのアバターロボットにインさせます。すると、自宅にいながらショッピングをしたり、スポーツを観戦したり、水族館を楽しんだりできるようになるんです。

HIP:その未来の実現に向けて、具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか?

深掘:「アバターイン」では、アバターロボットが社会インフラとして日常生活のさまざまなシーンで活用されるような街づくりを、自治体やデベロッパーなどの18の社会実装パートナーとともに進めています。

現在、用途に合わせてさまざまなアバターロボットを用意しています。発表しているアバターロボットは5種類。遠隔地でのあらゆるコミュニケーションを可能にする「newme(ニューミー)」をはじめ、人間の手の動きを極めて忠実に再現する「ハンドアバター」、アバターロボットの未来を示唆する「二足歩行アバター」などです。なかでも、『CEATEC』で話題になったのが「Fusion」です。

意識のテレポーテーションを可能に。二人羽織アバターロボ「Fusion」の特徴

HIP:「Fusion」はどういったアバターロボットですか?

深掘:二人羽織のように他者の身体を借りてコミュニケーションができるウェアラブルアバターです。まず、遠隔地にいる人に、カメラとロボットアームがついたアバターをリュックのように背負って装着してもらいます。そして操作者は、VRHMD(バーチャルリアリティーヘッドマウントディスプレイ)を装着してコントローラーを持ち、遠隔でアームやカメラを動かします。

VRHMDは、目の前のディスプレーに自分が見ている方向の映像を映し出します。つまり、自分が右を向けば、遠隔のカメラも右を向くので、右の映像が映し出される。アームを使って、物を取ることもできます。また、人が背負うのでフレキシブルに動くことができます。遠隔地から他者の身体に働きかけて、さまざまなコミュニケーションを可能にするんです。

HIP:インフラとして街中の至る所に配置されることで、どんなことが可能になるのでしょうか?

深掘:たとえば、AED(自動体外式除細動器)のような使い方。急病人がいた場合、近くにいる人が「Fusion」を背負えば、医師は遠隔で診断や簡単な処置をすることができます。

または、UberEATSの配達員のように、「Fusion」を背負って行う仕事やサービスも生まれるかもしれません。マチュピチュの風景が見たければ、現地にいる人にスマホで頼んで案内してもらったり、海外出張も現地の人の身体だけ借りて商談したり。

旅行や出張などのシーンで、これまでネックだった「距離」の煩わしさがなくなるんです。身体は遠隔だとしても、「Fusion」のように「意識のテレポーテーション」ができれば、さまざまな可能性が広がると考えています。

協業の秘訣は、「ビジョンの共感」。ANAとFusionに通じていた目標とは

HIP:「Fusion」は、どのようにして生まれたのでしょうか?

深堀:「Fusion」自体を開発したのは、慶応義塾大学で特任講師も勤めているムハマド・ヤメン・サライジ氏です。ANAアバター事業のコンセプトを考えた時にご協力いただいたメンバーの一人でした。

その後も、Facebookでつながっていたのですが、ある日、彼が面白い研究をしていることを知って。それが、「Fusion」でした。これはアバターに使えるとすぐに感じましたね。それで、ANAがスポンサーになるので、「Fusion」を一緒に育てていきませんかとお話したんです。

HIP:ANAアバター事業の話を聞いたときに、ヤメンさんはどのように感じましたか。

ムハマド・ヤメン・サライジ氏(以下、ヤメン):「移動」を事業にしている航空会社にフィットするプロジェクトだと思いました。「Fusion」は、その名の通り、二つの体を融合させることで、さまざまなコミュニケーションを可能にするために開発されたものです。遠隔地で使用することで、まさに「未来の移動手段」になります。

ANAの最大の目的は「人を目的地に運ぶこと」。ただ、肉体ではなく、意識を移動させることで「移動」の概念自体を変える。この考え方は、「Fusion」にも通じます。深掘さんの思考やビジョンに共感できたので、迷わずANAアバター事業に参画しました。

深堀:ヤメン氏とは、アバター事業の本質やビジョンをすぐに理解し合えたので、最初からスムーズに事業を推進できました。正直、社内だと「飛行機を飛ばす事業」という前提で物事を考える節があるので、ロボットを使ったアバター事業をANAがやる意義に疑問を持つ人も多かった。そういった意味では、社外で日々技術を開発している人のほうがビジョンに理解を示してもらいやすいですね。

HIP:いまも複数の研究者やスタートアップと組んで開発や社会実装を進めていると思いますが、協業先をジャッジするうえで「ビジョンの共感」はやはり重要視しているのでしょうか?

深掘:そうですね。他社にない技術を持っていることや、社会実装できることも大事なポイントですが、それに匹敵するくらいビジョンの共感は重要です。相手側も、こちら側もお互いのビジョンが理解できないと、のちのち摩擦が生じますからね。

たとえばですが、出資する側が「いまの方向性に納得できないから、もう出資できない」と途中で言い出したり、出資を受ける側が「あまり口出ししてほしくない」と言ったりするかもしれません。だから、最初から共感できる者同士で協業することが重要です。そのうえで、協業先のエンジニアに対して技術開発のリスペクトを示すことが大事だと思います。