近年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の潮流のなか、多くの企業がテクノロジーを活用した社内業務の効率化を進めている。その一方で、業務効率化にとどまらず、「デジタル化をいかに新規事業につなげていくか」という観点も重要となる。

数多くの医薬品開発・販売で知られる田辺三菱製薬は従来の製薬事業だけにとどまらない事業領域の開拓を目指し、2019年にデジタルトランスフォーメーション部(以下「DX部」)を開設。同年に生活習慣改善サポートアプリ「TOMOCO」をローンチし、好評を博している。

田辺三菱製薬でDX部はどのような役割を担っているのか、これまでどのようにして新規事業を生み出してきたのか。同部で活躍する木野ゆりか氏、グループ長の岩﨑聡氏に、DX部が担う新規事業開発の内容と未来像を聞いた。

DX部から誕生した生活習慣改善サポートアプリ「TOMOCO」とは

- HIP編集部

(以下、HIP) - まずは、田辺三菱製薬のDX部がどのような役割・ミッションを担っているのかについて教えてください。

- 岩﨑聡氏

(以下、岩﨑) - DX部の柱は2つあります。1つ目は当然ながらデジタル技術を活用した社内業務効率化の推進で、最近では生成AIツールの社内導入などを進めています。そして2つ目が新規事業の開発で、代表的な取り組みとして生活習慣改善サポートアプリ「TOMOCO」を開発し、好評を得ています。

- HIP

- 木野さんはTOMOCOの開発担当者だそうですが、これはどのようなアプリなのでしょうか?

- 木野ゆりか氏

(以下、木野) -

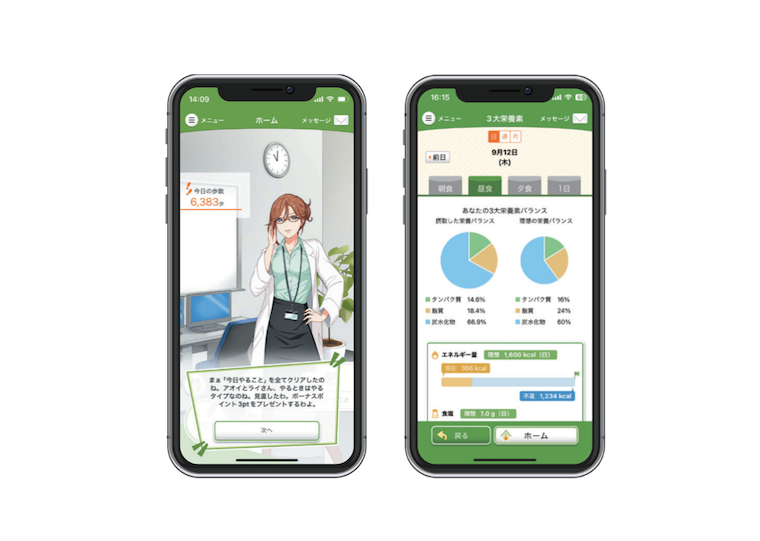

TOMOCOは日々の体重、食事、血圧や、健康診断で計測したデータを記録し、可視化することで生活習慣改善に関する健康管理をサポートするアプリです。

生活習慣の改善には食事管理や運動が大切ですが、わかってはいてもモチベーション維持が難しいですよね。職場の検診で基準値を超えた方は、従来だと「特定保健指導」というかたちで、1か月ごと、3か月ごとなどのペースで管理栄養士さん、保健師さんに指導してもらうことが一般的です。ただ、その間はご自身のモチベーションを維持することが難しく、なかには特定保健指導を負担に感じる方もいらっしゃいます。

そこでTOMOCOでは、身体データの数値の増減を可視化し、それらの情報をもとにコンシェルジュのキャラクターがさまざまなアドバイスを行い、患者さんの生活習慣改善をサポートする仕組みを実装しています。

- HIP

- 身体データの記録というと、使う側がデータの入力などを負担に感じてしまうことはないのでしょうか。

- 木野

-

たしかに、すべてを細かく記録しようとすると疲れてしまいますよね。そこでTOMOCOの場合、「1日にこれだけやってください」ということを6つほど設定して、トップページに表示するようにしています。また、GoogleやAppleの歩数計機能やウェアラブルデバイスと連携して、データを自動で記録することも可能です。

食事に関しては、食べたメニューを選択すればカロリーやPFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物のバランス)が記録されます。

- HIP

- TOMOCOは、誰もが利用することができるのでしょうか。

- 木野

- いまはまだ誰もが使えるというわけではありません。たとえば会社員の方なら、所属している会社の健康保険組合がTOMOCOを導入している保健指導会社に委託していて、特定保健指導の対象となった方が使用できるようになります。

- HIP

- ローンチ後のTOMOCOに対する反響や成果としてはどのようなものがありましたか?

- 木野

- こういったアプリは継続率が課題になりがちなのですが、TOMOCOは臨床研究の成果が論文になりました。私自身も学会で発表させてもらったり、いろいろなカンファレンスに呼ばれたりすることが増えました。

- 岩﨑

- 最近では「健康経営」や「人的資本経営」が注目されていることもあって、展示会などを通じて多くの企業に興味を持っていただき、商談につながるケースも増えてきていますね。

- HIP

- 継続率が高いのはなぜなのでしょうか。

- 木野

-

TOMOCOの場合、進捗確認やアドバイスをくれるキャラクターが9体もいることが継続につながる要因の1つなのではないかと考えています。

ほかのヘルスケアアプリの場合、女性の管理栄養士さんのキャラクターが登場することが多いのですが、TOMOCOには男女複数のキャラクターに加えて動物のキャラクターも選べるようになっていて、それぞれ違う性格・特徴があります。たとえば「ツンデレ」(※)なキャラクターもいます。

※普段は「ツン」とした無愛想な雰囲気でありながら、ふとした拍子に甘えてくる照れ屋のキャラクター

それと、トップページにあるゲームをクリアしてポイントを貯めていくと、コンシェルジュの衣装やホーム画面の背景がもらえるプレゼント機能もあります。こうしたゲーム的な要素を盛り込んでいるのが特徴かと思います。

- HIP

- 生活習慣改善を目的としたアプリでありながら、ゲームやキャラクターの要素が入っているのはユニークですね。

- 岩﨑

- 根本にあるのは「いかに継続してもらうか」という設計思想です。典型的なイメージの「お医者さん」や「管理栄養士さん」からのアドバイスが耳に入りにくい方がいるとすれば、どういうキャラクターが身近にいたらアドバイスを聞いてくれるようになるのか。それは人によって異なります。そういったニーズにできるだけ寄り添っていきたい、という意図があります。

- HIP

- そもそもDX部は、どのような背景から生まれた部署だったのでしょうか?

- 木野

- 日本では薬価(薬の価格)を製薬会社が決めることはできず、国が決定します。また、年数の経過とともに薬価が下がっていく仕組みになっています。そのため、会社としては製薬以外にも柱になる事業を生み出していく必要がありました。

- 岩﨑

- 田辺三菱製薬では最初、2015年に経営企画部のなかに「未来創造室」という部署ができて、それが2017年に「フューチャーデザイン部」に発展しました。さらに「フューチャー(未来)という名前を掲げるなら、取り組むべきはデジタルだろう」という流れが生まれ、2019年に「デジタルトランスフォーメーション部(DX部)」が誕生しました。

- HIP

- 木野さんは、どのような経緯でDX部での業務に携わるようになったのですか。

- 木野

-

私は博士課程を修了後、研究者として入社し、12年間創薬研究の部門にいました。田辺三菱製薬は2007年に田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併してできた会社ですが、合併10周年となる2017年に東京国際フォーラムを借り切って大規模な社内イベントが開催されたんです。

私はそのとき、「黒のタートルネック、ジーンズ、ニューバランスの靴」というスティーブ・ジョブズのコスプレで、「子どもの発熱や体調不良を予測する保護者向けアプリを作りたい!」というプレゼンをしたんです。

そのプレゼンでグランプリに選ばれ、壇上から降りてくるとき、大阪本社のフューチャーデザイン部の部長から「東京にもフューチャーデザイン部を作るから、ぜひ来ないか」とスカウトされました。

- HIP

- なかなか劇的な経緯ですね。ただ、研究部門からDX部のようなビジネス寄りの部署へ異動することに不安はなかったのですか。

- 木野

-

創薬研究では、自分が立ち上げた研究が薬というかたちになって患者さんに届くまでに少なくとも20年はかかります。当時は40歳になるタイミングだったので、このままだと定年までに製品化を自分の目で見られないかもしれない、と思っていました。

ヘルスケアで困っている方の問題をもっとスピーディに解決したい。そのためにデジタルの力が必要になると思い、異動希望を出しました。そもそも創薬研究では新しいプロジェクトを生み出すことがミッションの1つだったので、「ゼロからイチを生み出す」という意味では共通する部分が多いと感じています。

- HIP

- DX部は研究職出身の方も多いのですか。

- 岩﨑

- いまDX部には20名ほどの社員がいますが、私も含めて半分は研究職出身ですね。ほかにはヒトでの薬剤の効果を確認する臨床開発、営業や知財部出身者など、新しい事業を開発・推進していくために必要なメンバーで構成されています。

スティーブ・ジョブズ風のプレゼンが引き寄せたDX部への異動