包装容器で国内トップシェアを誇る東洋製罐グループが、「次の100年」を見据えたイノベーションに挑んでいる。

テーマは地方創生や食の問題、ドローンから宇宙開発まで多岐にわたるなか、第1弾として2019年10月にローンチされたのが、祭り訪問型日本酒充填サービス「詰太郎」。容器メーカーが手がける異色のサービスの裏側には、同年4月に新設されたというイノベーション推進室の存在があった。

今回は、「詰太郎」のストーリーを振り返りながら、東洋製罐グループが目指すイノベーションのあり方を紐解いていきたい。

お話をうかがったのは、営業の現場から「詰太郎」を生み出した落合正樹氏と平岡一哉氏。グループのイノベーションを牽引する、東洋製罐グループホールディングス イノベーション推進室 リーダーの三木逸平氏を交え、老舗メーカーによるチャレンジの裏側を探った。

取材・文:榎並紀行(やじろべえ) 写真:玉村敬太

ニーズを満たすはずの新サービスが意外な苦戦。解決策とは?

HIP編集部(以下、HIP):「詰太郎」とはどのようなサービスなのですか?

落合正樹氏(以下、落合):2019年10月にローンチした、日本酒を缶に詰める充填機の無料レンタルサービスです。これがあれば、蔵元の必要なタイミングで、小ロットから缶の日本酒を製造することができます。

HIP:日本酒といえばガラス瓶の印象が強いですが、あえて缶にする利点というのは?

平岡一哉氏(以下、平岡):缶は日本酒の3つの大敵、紫外線と酸素と温度変化を防ぐことができます。ガラス瓶に比べ軽くて割れにくいですし、品質を長く保持できるのです。

このような利点から酒蔵さんにも興味を持っていただいていたのですが、自前で充填するとなると設備投資が必要になってしまう。国内にある酒蔵の9割は中小企業ですので、コスト的に厳しいという声を聞いていました。その壁を取り払うために、「詰太郎」を無料でお貸しすることにしたのです。

HIP:充填機本体の手配やレンタルを東洋製罐が負担し、缶を販売するというビジネスモデルですね。缶はデザイン性も高く、手軽に持ち帰れるので、お土産としても喜ばれそうです。

落合:その通りです。じつはいま、日本酒の飲み方は変わってきています。紙パックなどの普通酒の消費が落ち込む一方、純米酒や大吟醸などの特定名称酒、いわゆる「良いお酒」はここ数年で伸びてきている。そうした「良いお酒」を、一升瓶ではなく小容量で試したいという声も少なくありません。「詰太郎」は180ml缶に充填できますので、「少しずつ、たくさん楽しみたい」というニーズにマッチしているのではないでしょうか。

HIP:無料レンタルとあって、発表当初から引き合いも多かったのでは?

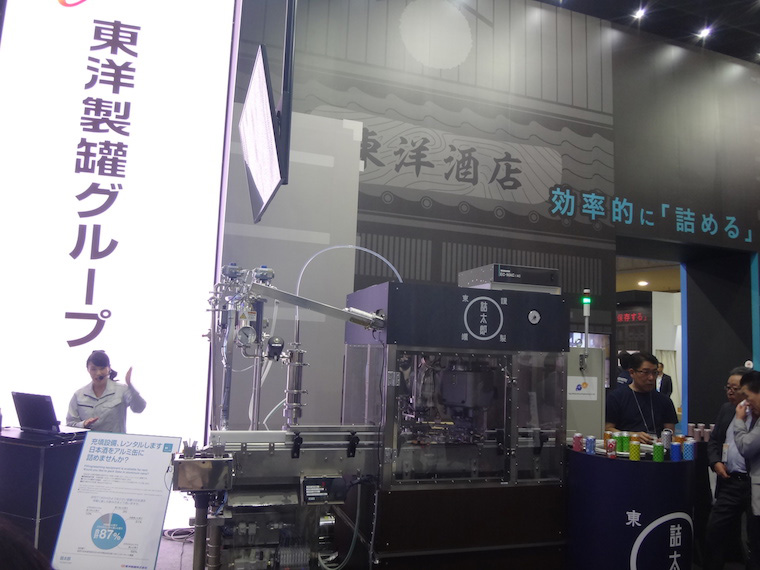

落合:「詰太郎」のお披露目は2018年の展示イベント「TOKYO PACK(東京国際包装展)」でした。当時は「これから注文が殺到するだろう」と考えていましたが、実際はなかなか申し込みに至らなかったんです。

蔵元さんにヒアリングしたところ、「興味はあるしつくってみたい。でも本当に缶の日本酒が売れるかどうかわからず、導入に踏み切れない」と。そこで、ただ缶に充填できるだけではなく、別の付加価値を組み合わせてみてはどうかと考えました。

缶を売るだけでは成り立たない。つけ加えたのは、地方創生という価値

HIP:どのような付加価値ですか?

落合:「お祭り」です。このアイデアは、当時、ホールディングスの経営企画で事業戦略を担っていた三木さんに相談して生まれました。

三木逸平氏(以下、三木):「充填機のレンタルサービスを始めたい」という相談を受けた段階で、いいアイデアだと感じました。当時私は、事業開発において、東洋製罐グループのリソースを活用して社会課題を解決できないかと考えていました。その点で「詰太郎」は、地方創生や日本酒文化の再興という社会的意義がじゅうぶんにあると感じたので、全面的にバックアップしていくことを決めたのです。

三木:たとえば、かねてよりつながりのあった秋田県大仙市の場合、大曲エリアで行われる花火大会には毎年75万人が訪れます。魅力的な観光コンテンツがあるにもかかわらず、大仙市内には宿泊施設がほとんどなく、経済効果が地元に還元されていないという課題がありました。さらに、賞を獲るような優れた地酒があるにも関わらず、うまくアピールできていなかった。

このふたつの課題を解決するのが、「詰太郎」の日本酒缶を軸に、花火大会を盛り上げるアイデアでした。観光客にとってもオリジナル缶の日本酒は記念になりますし、お土産として手軽です。観光客に花火とお酒という地元の文化を持ち帰ってもらうことで、日本全国、さらには海外にも広げていけると考えたのです。

HIP:お祭りを掛け合わせることで、「祭り訪問型日本酒充填サービス」というコンセプトが生まれたのですね。

落合:2019年夏の大曲花火大会の1か月ほど前に「詰太郎」の構想をお話ししたところ、花火大会の主催者や日本酒での地域創生を考えている自治体・酒蔵の方が深く賛同してくださいました。大仙市の市長さんもとても意思決定が早く、「すぐやろう」ということになったのです。

こうして大曲の花火をデザインした限定の日本酒缶をつくり、花火会場や空港などで販売したところ、想像以上に反響があり、かなりの手応えを感じましたね。もともと地域の皆さんも特産品を求めていて、そこにうまくハマったのだと思います。

HIP:確かに地元の酒蔵とお祭りのコラボは、高い相乗効果が見込めそうです。

平岡:しかも、「詰太郎」を導入すれば設備投資や工場のラインを確保する必要がないため、スピーディーに商品化することができます。大曲の花火大会のケースも、企画立案からラベルのデザイン、商品化まで1か月と少しで実現しました。

同じビジョンを共有することで、プロジェクトがポジティブに進む

HIP:落合さん、平岡さんは販売部に所属されていますが、そのような部署から新規事業が生まれるケースは珍しいのではないでしょうか。

落合:当時は事業開発の専門部署がなかったこともありますが、普段から酒蔵と密に接している販売部だからこそ生まれたアイデアだったと思います。「設備投資に予算を回せない」「最後の充填まで自分たちの手で行いたい」といった課題やニーズは、彼らと顔を合わせて話さなければ見えません。

HIP:これまでにないサービスだけに、社内の理解を得るのも大変だったのでは?

落合:確かに、社内から「本当に大丈夫なの?」という声はありました。私たちの根幹にあるのはお客様から発注をいただいてつくる受注生産のビジネスモデルでしたから、発注や数字ではなく、「需要があるはずだ」という仮説を前提とした事業はなかなか理解されませんでしたね。

HIP:どのように理解を促していったのですか?

平岡:さまざまな部署に掛け合いながら、「こんなことができたらおもしろいし、役に立てるよね」と言い続けることで、少しずつ理解してもらいました。まずは自分たちが楽しんでいるところをアピールする。「TOKYO PACK」で「詰太郎」をお披露目したときは、「詰太郎」のTシャツや前掛けをつくって、関係者に配りました(笑)。

落合:最終的に、「地方創生に貢献する」というビジョンを社内で共有できたのは大きいですね。ビジョンという大義名分があることによって、否定から入るのではなく「達成するためにはこうしよう」とポジティブな考え方で進めることができました。イノベーション推進室にも全面的にサポートしていただきました。

三木:社内周知でいえば、「TOKYO PACK」でのお披露目はひとつの転機でしたね。東洋製罐グループのブースでは「詰太郎」を大きく打ち出しました。直接プロジェクトに関わっていない社員に対してもアピールになったと思います。それから、「詰太郎」というネーミングもいいですよね(笑)。

HIP:どなたのアイデアなのですか?

落合:みんなで考えました。横文字の案もあったのですが、親しみやすさを追求して和風の名前に落ち着いたのです。イメージとしては、酒造の方が「詰太郎、来週頼むよ」とお電話をくださるようなサービスを目指しました(笑)。

三木:インパクトが大きいですからね。重要な会議でも、当初は役員が「詰太郎」と口にするだけで笑いが漏れていました。このようなささいな違和感が、「何かやっているな」という社内周知にもつながったのでしょう。