世界で40兆円市場とされ、コメや穀物の生産額さえも上回る「養豚」。そんな世界最大級の一次産業に着目し、平成29年(2017年)11月29日(にく・いいにく)に創業したのがEco-Porkだ。

世界では人口急増に伴うタンパク質危機(※1)が2027年にも訪れると予測され、養豚の生産性向上は課題解決に向けて大きな鍵となる。その一方で、養豚は非常に環境負荷が大きく、一部の国では廃業を促す動きもある。

そこでEco-Porkは、「世界のタンパク質危機」と「畜産業の環境負荷問題」を同時に解決するためのソリューションを開発。さらに2024年には米国拠点を設立し、本格的に海外展開を加速させている。日本発のスタートアップが、食と地球の未来を変えるべく挑戦を続けているのだ。

今回、その取り組みの現在地と展望、さらに同社が確立しようとしている「循環型豚肉経済圏」について、代表の神林隆氏、米国事業責任者の安藤正英氏に話をうかがった。

※1 タンパク質危機:タンパク質、特に食肉の需要が供給を上回ると予測される状況のこと

豚を軸としたサーキュラーエコノミー「循環型豚肉経済圏」とは?

- HIP編集部

(以下、HIP) - Eco-Porkは「平成29年11月29日(にく・いいにく)」に創業しました。創業日からして「食肉と畜産の課題を解決したい」という強い思いが込められているように感じます。あらためて、会社のミッションを教えてください。

- 神林隆氏

(以下、神林) - Eco-Porkという社名は、「Data Company for Sustainable Pork Ecosystem」を由来としています。「養豚DXを通じて、この先も安心して食肉を選べる未来をつくろう」という意味を込めました。具体的には、畜産農家の皆さんに「養豚の生産性向上」と「環境負荷の低減」を両立させるデータソリューションを提供することで、「世界のタンパク質危機」と「畜産業の環境負荷問題」の解決に取り組んでいます。

- HIP

- 「畜産は環境にさまざまな負荷をかけている」と問題視されることもありますが、養豚をやめるのではなく、持続可能にするためのソリューションを提供していこうというわけですね。

- 神林

- はい。タンパク質危機の解消策でいえば、近年は培養肉や代替肉といった手段も出てきています。ただ、私たちとしては選択肢は多いほうがいいと考えています。子どもたちが培養肉や代替肉、そして従来のお肉も含めて、自分で自由に選べる未来を実現したい。会社のビジョンとして「次世代に食肉文化をつなぐ」を掲げているのも、そんな思いがあるからです。

- HIP

- そのビジョンを実現するための具体的な方法(ソリューション)については後ほどおうかがいしたいと思いますが、御社が掲げる「データを用いた循環型豚肉経済圏の共創」というミッションについても教えてください。そもそも、「循環型豚肉経済圏」とは、どのような概念なのでしょうか?

- 神林

-

循環型豚肉経済圏とは、「豚肉を中心に生産から流通、そして消費までを包括した循環システムを、いままでの何倍も大きなかたちでデザインすること」を指しています。……と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、日本の昔の農村生活を思い浮かべていただくと、イメージしやすいと思います。

かつての日本では、軒下や庭先などで豚が飼われていました。人間の食べ残しを餌として育ち、その糞は農業の堆肥として使われる。成長した豚は人間が美味しくいただく。まさに家畜、つまり「Live Stock」として、各家庭の循環システムのなかに豚が組み込まれていたんです。

- HIP

- つまり、そのような循環システムを社会全体へと広げていくことを目指すのが「循環型豚肉経済圏」であると。

- 神林

- そのとおりです。データを活用して豚の個体ごとに最適な量の餌を与えたり、糞尿を管理して堆肥やバイオガス発電に活用したりと、養豚や畜産を単なる「肉をつくる産業」として捉えるのではなく、「データを用いた循環型社会のサイクル」のなかに組み込んでいく。世界最大級の一次産業である養豚でそれを実現できれば、私たちの生活や環境に与えるインパクトも大きいはずです。

牛でも鶏でもなく、「豚」にこだわる理由

- HIP

- 畜産といえば牛や鶏もありますが、そのなかで養豚に絞って事業を行っている理由を教えてください。

- 神林

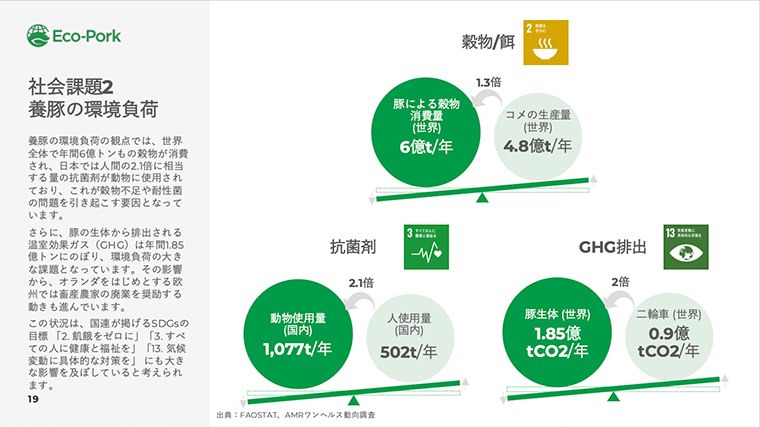

- 大きく4つあります。1つ目は、市場規模の大きさですね。世界の豚肉生産額は40兆円にのぼり、農業全体で見ても最大規模の産業です。売上規模が大きいぶん、環境に与える影響も非常に大きい。豚が消費する穀物量は年間6億トンに達し、全世界のコメの生産量4.8億トンを大きく上回ります。また、豚の飼育過程で排出される温室効果ガス(GHG)は年間1.85億トンにのぼり、これは全世界の二輪車が排出するGHGの2倍にもなると考えられます。

- HIP

- つまり、養豚の仕組みを根本から変えることは、環境負荷の低減という観点からも大きなインパクトがあると。2つ目の理由は何でしょうか?

- 神林

-

市場規模の大きさのわりに競合が少ないことです。私たちが起業した当時はスマート農業といえばコメや小麦などが中心で、国内では畜産を手掛けるプレーヤーはほとんどいませんでした。牛や鶏の分野では狂牛病や鳥インフルエンザの問題もあり、テクノロジーで一頭ずつ管理する動きも少しずつ出てきていましたが、豚に取り組もうという人はほぼいなかったと思います。

3つ目は、養豚とテクノロジーの相性の良さですね。養豚は管理しなければならない個体数が圧倒的に多いんです。1頭あたりの取引価格や飼育の仕組みなど、さまざまな要因が関係していますが、とにかく1人で数百頭から数千頭の健康状態や生育状態を管理しなければならない。体重1キログラムで生まれた子豚を出荷の目安である115キログラムまで育てるだけでも大変なのに、それが数百頭、千頭ですからね。

- HIP

- とても人間の手に負えない作業に思えますが、養豚農家さんはそれをやっていると。

- 神林

- 少なくとも、日本の農家さんはやられていますよね。これは本当にすごいことです。ただ、あまりにも重労働ですし、農家さんの「勘・コツ・経験」に頼る部分が大きいため、どうしても属人化してしまう。だからこそ、そこにテクノロジーが入る余地があると考えています。

- HIP

- では、最後の4つ目の理由は?

- 神林

- シンプルに、私は豚肉が一番好きなんです。食肉として好きなのもありますし、先ほどもお話ししたとおり、豚は昔から日本人の暮らしのすぐ近くにいたというストーリーも含めて、愛着を抱いている。これも大きな理由のひとつですね。