養豚DXとJ-クレジットで、生産性向上と環境負荷の低減を実現

- HIP

- では具体的なソリューションについて教えてください。Eco-Porkでは養豚農家さんにどんなプロダクトを提供しているのでしょうか?

- 神林

-

まず私たちが何をやっているのか簡単に説明すると、豚舎に設置したIoTセンサーなどで豚の生態データを収集し、各個体の状態に応じて最適な餌、水、飼育環境をAIで割り出します。さらに、その分析結果をもとに豚舎の環境を制御し、各種作業の自動化も実現する。こうしたソリューションを一括で提供していきたいと考えています。

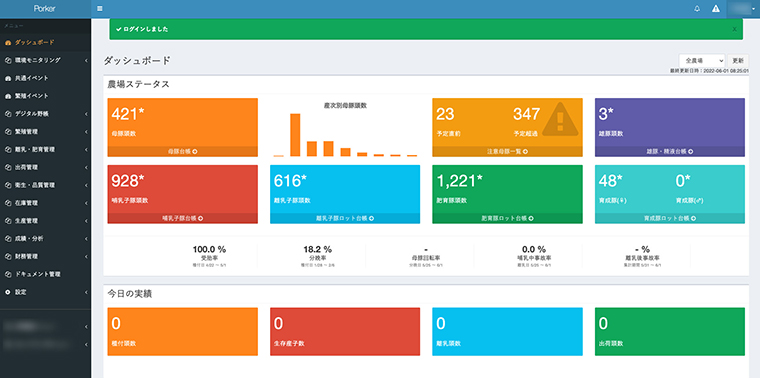

すでに展開している製品としては、「PDS」と「Porker」の2つがあります。PDSは「Pig Data Station」の略で、AIカメラを用いて豚の体重や健康状態を測定し、最適なタイミングでの出荷を可能にするプロダクトです。Porkerは、クラウド上でデータ分析や生産管理を行うシステムです。豚の生産データを可視化し、課題の特定や計画策定、作業管理までを支援することで農家さんの生産性・収益性を高めます。

- HIP

- これらのプロダクトが、農家の生産性向上にどのように寄与するのか、もう少し具体的に教えてください。

- 神林

-

たとえば、なぜ豚の体重を測るのか? 先ほど「体重1キログラムで生まれた子豚を115キログラムまで育てる」と言いましたが、単に脂肪をつけて太らせればいいわけではありません。出荷時の豚の体脂肪率は約15%が理想とされていて、その水準を維持しつつ115キログラムまで増量するには、こまめに体重を測りながら餌や運動量をコントロールする必要があるのです。

ただ、豚というのはストレスに弱い生き物で、体重計に乗せるために閉じ込めるだけで体調を崩したり、死んでしまうことすらあります。そのため、これまでは体重ひとつ測るにもなかなか難しく、熟練した養豚農家さんの勘・コツ・経験に頼るしかなかったわけです。

PDSを使えば、豚の状態を生態データとして可視化でき、Porkerによって経験の有無にかかわらず適切な飼育が可能です。これが私たちのプロダクトの大きな価値であると考えています。

ちなみに、実証実験では豚肉の生産量が約21%増加し、餌効率(※2)は約5%向上しています。いまは豚肉生産量50%増、餌効率30%向上を目標に、開発や実証を進めているところです。

※2 餌効率:家畜に与えた飼料がどれだけ効果的に畜産物(肉、卵、牛乳など)へ変換されたかを示す指標のこと

AIによるデータ分析/生産管理システム「Porker」の管理画面(画像提供:Eco-Pork)

AIによるデータ分析/生産管理システム「Porker」の管理画面(画像提供:Eco-Pork)- HIP

- もうひとつの大きなテーマである「環境負荷の低減」に関しては、どんな取り組みを行っていますか?

- 神林

-

豚の飼料を切り替えることで得られるGHG削減効果がJ-クレジット制度(※3)で認められており、私たちは日本で唯一、プログラム型プロジェクトとして複数の養豚農家とともにこの取り組みに参画しています。具体的には、従来の飼料から、低タンパクでありながら不足しがちな必須アミノ酸を補える「アミノ酸バランス改善飼料」へ切り替えることで、豚の排せつ物に含まれるアミノ酸(窒素化合物)を減らすことができます。

※3 J-クレジット制度:温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度のこと

これにより、排せつ物処理の過程で出る一酸化二窒素(N2O)の削減が可能となります。N2Oは二酸化炭素の265倍の温室効果を持つGHGであるため、排出量を削減することは非常に重要です。

こうしたアミノ酸バランス改善飼料の導入支援などを強化することで、2027年までにGHG排出量25%削減(2017年比)を目指しています。

農家1軒が大企業レベルのスケール感。4兆円規模の米国の養豚を変える意義

- HIP

- 2024年には米国拠点を設立し、本格的な海外展開もスタートされています。最初に米国市場を選択された理由を教えてください。

- 安藤正英

(以下、安藤) - まず、米国は中国に次ぐ世界第2位の豚肉生産国であること。日本の豚肉生産額が年間6,000億円なのに対し、米国は4兆円に達します。それだけ市場が成熟している一方で、養豚のオペレーションにはまだまだ改善の余地があり、非常に大きなポテンシャルを秘めています。こうした背景が、米国から海外展開をスタートした大きな理由です。

Eco-Pork 米国事業責任者の安藤正英氏(画像提供:Eco-Pork)

Eco-Pork 米国事業責任者の安藤正英氏(画像提供:Eco-Pork)- HIP

- 安藤さんは、シリコンバレーに開設されたJapan Innovation Campusに2024年11月から拠点を構え、現地の農家さんにアプローチを続けているということですが、現時点での手応えはいかがですか?

- 安藤

-

2025年6月に世界最大級の養豚展示会である「World Pork Expo2025」に初出展し、PDSのソリューションを展示しました。そこで全世界の養豚関係者の方に私たちのプロダクトを知っていただいたことをきっかけに、さまざまな立場で養豚に携わる方々からお問い合わせをいただくようになりました。

米国の養豚農家は一つひとつの規模が大きいため、農家1軒との契約であってもNDA(秘密保持契約)の締結が必要だったりと、慎重にコトを進める必要があります。そのため詳細はお伝えできないのですが、グローバル展開に向けてまずは良いスタートが切れていると感じています。

- 神林

- 米国の養豚農家の規模ってなかなかイメージしにくいと思いますが、私たちが交渉しているのは、関東平野に匹敵するほどの広い農場を持ち、年商5,000億円を超えるような大規模な農家さんなんです。一つひとつの契約においても、大企業を相手にするのと変わらない労力や精度が求められます。しかも、米国にはそんな養豚農家が数多く存在し、近年は巨大資本による農家の統合も進んでいるため、大規模化がさらに加速しています。

- HIP

- 個人事業として営んでいる養豚農家さんも多い日本とは、かなり事情が異なりますね。

- 神林

- そうですね。規模が大きくなればなるほどオペレーションに偏りが生じ、そのぶん生産性が下がり、環境負荷も大きくなってしまいます。

- 安藤

- 加えて、米国市場では求められる「製品」の特性そのものが日本市場とは大きく異なります。たとえば、米国の養豚農家は体重を測定せずに管理するケースも多く、そうした独自の管理指標に対応した製品設計が欠かせません。つまり、規模や経営形態の違いに適応するだけでは不十分で、製品自体のあり方を根本から合わせていく必要があるのです。そのため、米国市場の開拓においては、プロダクトマーケットフィットが極めて重要なプロセスとなるのです。

- 神林

- こうした背景をふまえると、PDSやPorkerといった製品が現地の実情に即した形で機能すれば、米国市場でのニーズは非常に高いものになると見込んでいます。米国の大規模農家に私たちのソリューションを導入してもらうことで、「養豚の生産性向上」と「環境負荷の低減」両面において、極めて大きなインパクトを生み出せると考えています。

養豚と異業種をつなぎ、未来の循環をデザインする

- HIP

- 米国市場への進出はEco-Porkの売上だけでなく、社会課題の解決にも大きく寄与できるチャレンジということですね。

- 神林

-

Eco-Porkはインパクトスタートアップとして、経済的利益と社会的利益の両方を伸ばしていかなければなりません。経済的利益については海外展開を軌道に乗せて事業を成長させ、しっかり稼いでいきたい。そして、社会的利益については繰り返し申し上げているとおり、養豚の生産性を高め、環境負荷を低減していく。

この両軸を大切にしながら、私たちが1ドル稼げば1ドルぶんだけ養豚業界が良くなる。生産量が増えるほど環境負荷が下がっていく。そんな状態をつくっていきたいですね。

- HIP

- では、最後にあらためて今後の展望を教えてください。

- 神林

-

当面は、養豚業界の最適化と環境負荷の低減をしっかりと実現させていくこと。上場までにこれを達成し、その先は養豚にとどまらず、さまざまな産業と連携して循環型社会をつくっていきたいと考えています。

具体的には、畜産や農業全体での飼料・肥料の最適化に取り組んだり、エネルギー産業と連携して資源を有効活用したりすることなどが挙げられます。養豚を起点に、ほかの一次産業や異業種とも協力し合いながら、持続可能で豊かな社会をつくっていくことが、私たちの描く未来です。