技術者不足をカバーする「データ活用」

- HIP

-

DTRM構想に関する実証実験は、2022年12月に実施されました。実証実験ではどのような成果が得られたのでしょうか?

- 河本

-

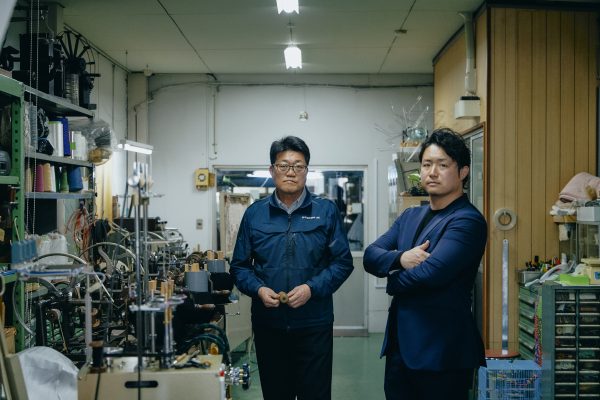

インフロニアグループの愛知道路コンセッションが運営する、知多半島道路などにおいてDTRM構想の実証実験を行いました。

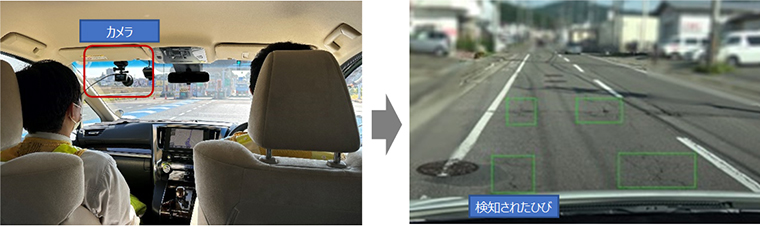

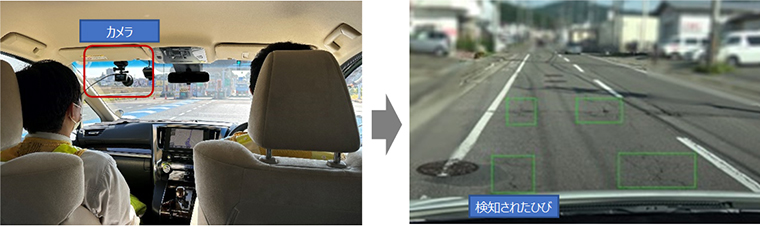

具体的には、NTTコムウェアが持つ画像認識AIを車に積んでひび割れ率データを収集。そのデータをもとに、いままで技術者が行なっていた道路の修繕計画を自動化しました。さらに、それらをデジタルツイン技術で可視化し、修繕の意思決定を行なうPDCAサイクルを回してみたのです。

今回の知多半島道路での実証実験によって、道路の修繕計画まで立てられる手応えを得ることができました。

- 田中

-

そもそも道路などの既設の社会インフラにおいては、状況を把握するデジタルデータが少ないのが現状です。しかし、今回の知多半島道路はデジタルデータがしっかりと整理されていました。使用できる実データがあったのも、道路運営をデータドリブンにしていこう、というこの実証実験で手応えを得られた要因です。

- 川井

-

たしかに知多半島道路は、比較的データがそろっていましたね。ただし、地方の自治体などでは、どれくらいの舗装厚で道路をつくったかなどのデータは残っていないかもしれません。

知多半島道路に関しては、有料道路で車も高速道路並の速度で走ることもあり、一般道よりも高い維持管理水準を求められます。このため、定期的な点検などを早い時期から実施していたため、データの蓄積がありました。ただ、知多半島道路の20〜30年前の建設時のデータは全部倉庫に眠っていました。それらを引っ張り出して私たちがスキャンしてデータ化したものを、AIが収集したデータと組み合わせながら状況の変化を調べました。

- HIP

-

過去のデータも収集して、道路状況を分析・点検したんですね。

- 川井

-

はい。データですべて情報が上がってくるので、非常に正確です。過去の点検でのひび割れなど劣化の見落としも判明しました。このような点検の見落とし防止にも、役立つことがわかりました。

もし点検で見落としが見つかったとしても、修繕計画を人が行なうなら、そこに技術者が必要になります。自治体には道路の設計までをできる人材が減ってきているので、将来にわたって舗装の修繕計画を立て続けることは厳しい。

そこで、点検データから修繕計画の示唆をAIが行ないデータでまとめることができれば、たとえば、九州の道路のデータをもとに東京にいる技術者が遠隔で修繕計画を立てることも可能になるでしょう。こうした対応によって、過疎地を中心とした地方の技術者不足をカバーすることもできます。

「リアルタイム」がいいとは限らない

- HIP

-

それぞれの会社のカルチャーの違いなど、本プロジェクトに取り組むなかで苦労した点などはありましたか?

- 川井

-

道路は何十年と長く使うものになります。データに関してもそこまで細かく収集しているわけではないのですが、NTT側はリアルタイムにデータを取得することにこだわっていました。そうした意味で、それぞれの会社や立場で時間に対する考え方やとらえ方が違ったことは、苦労した点の1つです。

- 田中

-

通信業界のサービスやそれを支える設備は入れ替わりや更新が目まぐるしく、リアルタイムの世界なので、短い時間軸で考えることが多いですが、道路は30年、50年という長い時間軸で、現在の道路点検のサイクルは5年ごと。道路点検の時間軸は本当にいまのままで問題ないのか? といった根本の部分まで話しあえたのも、参考になりましたね。

技術が進化したのなら10年に1度の点検でもいいかもしれないですし、反対に1年ごとに細かくやった方が効率的かもしれないですから。

- 川井

-

国が決めたルールなので、5年ごとの点検をただちに変えることは難しいでしょう。しかし、新しい道路でAIがしっかりデータを収集できるのであれば、10年後の点検でも問題ないはずです。そういった合理的な判断を、データによって議論できる世界になっていけばと考えています。

- HIP

-

実証実験において難しい部分もあったと思います。そのなかで印象に残っていることはありますか?

- 田中

-

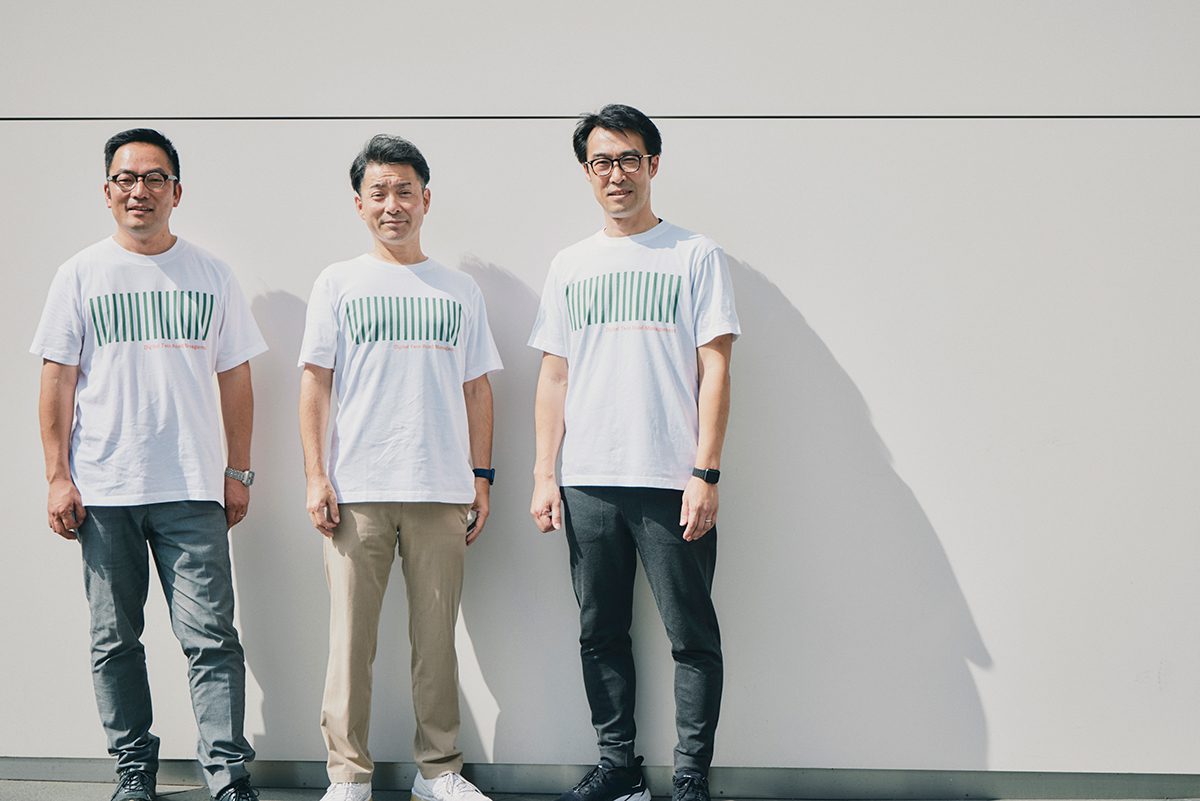

さまざまな意見を交わしましたが、いつからか根っこの部分はみんな同じだな、そろってきたなと強く感じるようになりました。それは、できるかどうかも分からないけれど、日本の社会インフラをどうしていきたいか、道路運営はどうあるべきか、というビジョンですね。

もちろん会社が違うので、調整業務で大変なこともありましたが、それでも向いている方向はみんなずれていないので、何とかなるだろうと思っていました。

- HIP

-

河本さんはPMの立場で本プロジェクトに参加していますね。

- 河本

-

はい。とはいえ、3社の協業ですので、互いに課題を解決していくことがプロジェクト進行で大切だと感じました。

もちろん会社が違うので、調整業務で大変なこともありましたが、それでも向いている方向はみんなずれていないので、何とかなるだろうと思っていました。

取り組みのなかで、契約を進めていたのに突然ストップして「ここで止まるの?」と思った場面もあります。しかし、それは自社内でも起こることですし、目指す場所が明確で合意できていれば、足踏みしても挽回できますから。

着実にプロジェクトを進めていくためには、定期的に本音をぶつけあう議論も必要ですね。バックグラウンドはそれぞれ違いますから、視点に関してはお互いズレてしまうこともある。それらを議論によってピントをあわせて、次のアクションにつなげていくようにしていました。

「地方創生」にも発展するDTRM構想

- HIP

-

知多半島道路での実証実験などを含め、プレスリリースやイベントなどで積極的に情報を発信しています。社内外からの反響はいかがでしょうか?

- 河本

-

当社が主催しているイベントなどにも展示していましたが、前向きなコメントを多くもらって驚いています。

「単一の業務効率化ではなく、一連の業務をトータルでDX化しようとしている」とまさに私たちが狙っていることを、理解してくれている人も多くいました。道路関係に詳しい政治家の方からは「この技術は自治体が欲しがるよ」といっていただき、これもうれしかったですね。

- 川井

-

ゼネコンや舗装工事の業界に入社する若者が減少しているなかで、NTTグループと組んだ今回の取り組みが、新卒採用時に評判がよかったと人事担当に教えてもらいました。このような共創プロジェクトが、リクルーティングにも貢献しているのだなと実感しています。

- HIP

-

DTRM構想について、今後はどのように広げていく予定でしょうか?

- 川井

-

じつはこのプロジェクトには地方創生という文脈も入っています。地方創生は舗装の直し方を考えているだけでは実現できませんので、この座組みで何ができるかをこれからも進めていきたいですね。道路インフラだけでなく、街を盛り上げるといった複合的に課題が絡んできますので、取り組みの幅をもっと広げていければ面白いと思っています。

- 田中

-

今回は道路インフラが抱える課題に対して実証実験を行ないましたが、これからは通信やエネルギーといったほかのインフラとの融合・連携を目指しながら、事業展開できればと考えています。また、道路は世界中にありますので、本プロジェクトで培った技術をグローバルに発信していきたいですね。

- 河本

-

DTRM構想のような取り組みは、自治体、住民、地元企業の各地域の「三方良し」を確立する必要があります。これはインフロニア・ホールディングスの岐部社長が大事にしている言葉であり、私もそこに共感しています。

コスト削減だけでは面白くないので、たとえば当社が得意としているアプローチによって、NTTドコモであれば基地局のデータを使って人流を可視化するなどして、道路の快適性をさらに上げていく。それらをさらに突き詰めて、地域に人が集まる、活性化する具体策にまで落とし込んでいきたいですね。

メタバースやブロックチェーンも当社が強化している分野なので、DTRM構想の具体策として積極的に取り入れ、既存の価値観を変えていきたいと思っています。